10月23日,第十三届“谈家桢生命科学奖”颁奖典礼在中山大学举行。经评选,本届共有17位科学家获奖。颁奖典礼由“谈家桢生命科学奖”奖励委员会主任饶子和院士主持。中国科学院罗俊院士、康乐院士、高福院士、孟安明院士、宋尔卫院士、张明杰院士,中国工程院杨宝峰院士,以及师生代表出席颁奖礼。

与会领导嘉宾合影

饶子和院士主持颁奖典礼

中山大学校长罗俊院士在致欢迎词时表示,生命科学是中山大学学科建设的重要一环,希望“谈家桢生命科学奖”携手生命科学领域的同行们,积极推进学科建设、探索前沿技术、推动生命科学和相关学科交叉融合,促进研究成果产业化,不断提升我国生命科学的竞争力和创新力,为世界生命科学和生物技术发展做出应有的贡献。

中山大学校长罗俊院士致欢迎词

颁奖仪式上,香港科技大学生命科学部嘉里理学教授张明杰院士、中国科学院上海药物研究所药物靶标结构与功能中心主任徐华强获得“谈家桢生命科学成就奖”;美国杜克大学讲席教授王小凡外籍院士获得“谈家桢生命科学国际合作奖”;首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军、清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿院士、浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军获得“谈家桢临床医学奖”;北京博奥晶典生物技术有限公司技术总监邢婉丽获得谈家桢生命科学产业化奖;中国科学院遗传与发育生物学研究所科技处长田志喜、中山大学乳腺癌研究中心主任苏士成等10名学者分别荣获“谈家桢生命科学创新奖”。

“谈家桢生命科学成就奖”颁奖

“谈家桢临床医学奖”颁奖

“谈家桢生命科学创新奖”颁奖

据介绍,自谈奖于设立至今,中山大学共有三位学者获奖,分别是:中山大学孙逸仙纪念医院院长宋尔卫院士、中山大学公共卫生学院(深圳)院长舒跃龙教授、中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤中心副主任苏士成教授。

获奖代表王小凡院士通过视频发表获奖感言

“百年一生,长照后人。特别感谢谈家桢老先生用自己积蓄创立的这个奖项!”苏士成教授在发表获奖感言时提到,自己取得如今的成绩,一方面感谢中山大学罗俊校长创新性地提出让临床医生到医学院基础学科兼职,通过学科交叉的理念大大开拓了自己的视野;另一方面得益于孙逸仙纪念医院院长宋尔卫院士开创的医生科学家培养体系,使医院许多年轻临床医生得到良好的科研素质培养。

获奖代表苏士成教授发表获奖感言

会议还举行了“谈家桢生命科学奖”颁奖大会承办权移交仪式。大会承办权由本届承办单位中山大学移交给下一届承办单位南昌大学。中山大学校长罗俊与南昌大学党委书记喻晓社代表双方完成交接。

颁奖大会承办权移交仪式

谈家桢是世界著名遗传学家和中国现代遗传学奠基人之一。他从事遗传学研究和教学七十余年,发表学术论文一百余篇。他最早将“基因”一词带入中文,并在果蝇种群间的演变和异色瓢虫色斑遗传变异研究领域取得开创性成就。

谈家桢生命科学奖创设于2008年,是谈家桢先生提议,经国家科技部批准的生命科学技术奖项,由联合基因科技有限公司捐资创立,其后得到了上海复星医药(集团)有限公司和谈家桢基金会的资助。从第十届开始谈家桢生命科学奖作为中国科协生命科学学会联合体的第一个奖项,由中国科协生命科学学会联合体和谈家桢生命科学奖奖励委员会联合组织。

“谈家桢生命科学奖”创办十三年来,有两位教授在获得“谈家桢生命科学成就奖”后,获聘为中国科学院院士;有十四位教授在获得“谈家桢临床医学奖”、“谈家桢生命科学产业化奖”和“谈家桢生命科学创新奖”后,分别获聘为中国科学院和中国工程院院士。经过十余年的工作,目前该奖项已成为中国生命科学领域最具影响力的奖项之一。

大会主题报告环节由中山大学副校长兰平教授主持。本届谈家桢生命科学成就奖获得者张明杰院士、徐华强教授分别作主题报告,其他获奖者共同参与了学术论坛,分享生命科学领域的最新研究成果,是中国生命科学界的一场顶尖学术盛宴。

徐华强教授作大会主题报告

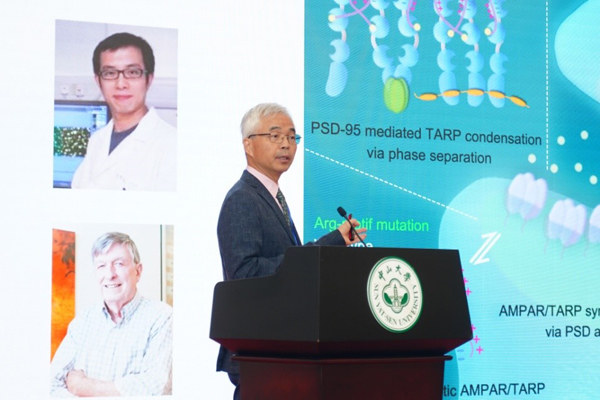

张明杰院士作大会主题报告

当天下午,第十三届“谈家桢生命科学奖”论坛顺利举行。第一分会场由中山大学中山医学院院长、附属第一医院副院长匡铭,中山大学孙逸仙纪念医院副院长刘超担任会议主席,由北京天坛医院院长王拥军、中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤中心副主任苏士成、中国科学院脑科学和智能技术卓越创新中心研究员蔡时青、复旦大学基础医学院副院长雷群英、中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所研究员曾艺带来专题报告。第二分会场由中山大学生命科学学院副院长黄军就、中山大学中山医学院副院长邓凯担任会议主席,由复旦大学生命科学学院研究员鲁伯埙、遗传与发育生物学研究所研究员田志喜、中国人民解放军军事科学院军事医学研究院研究员秦成峰、上海科技大学免疫化学研究所副所长杨海涛、清华大学医学院教授娄智勇带来专题报告。

论坛第一分会场

论坛第二分会场

2020年度第十三届“谈家桢生命科学奖”获奖名单

谈家桢生命科学成就奖名单(按姓氏笔画排序)

张明杰,男,1966年9月出生,中国科学院院士,香港科技大学生命科学部嘉里理学教授,博士生导师。张明杰院士一直致力于神经系统结构生物学的研究,系统地研究了突触形成和信号转导相关大分子复合物的组装及突触亚结构形成的机制与物理化学基础;神经元在发育过程中极性的建立与成熟后极性的维持的分子机制。

徐华强,男,1964年1月出生,中国科学院上海药物研究所药物靶标结构与功能中心主任,研究员,博士生导师。徐华强研究员主要研究领域集中在GPCR、植物激素以及核激素受体、肝脏生长因子(HGF)受体等,研究激素通路的蛋白质复合体的结构与功能,开展基于晶体结构的肿瘤与糖尿病的药物研发。

谈家桢生命科学国际合作奖名单

王小凡,男,1955年5月出生,中国科学院外籍院士,美国杜克大学讲席教授。王小凡教授主要从事肿瘤分子生物学研究,在细胞信号转导、DNA损伤与修复、肿瘤微环境等癌症相关领域均有重要发现。王小凡教授主持多项美国NIH重要研究项目,在多个国际学术期刊担任编委或主编,他推荐介绍国内科技界领军人物进入国际学术期刊编委会,为扩大中国籍科学家在世界学术界的影响做出了巨大贡献。

谈家桢临床医学奖名单(按姓氏笔画排序)

王拥军,男,1962年9月出生,首都医科大学附属北京天坛医院院长、党委副书记、主任医师、教授、博士生导师。王拥军教授致力于脑血管病临床与科学研究,揭示了脑血管病发病新机制,创立了防控新技术、新方法,创建了质量控制新体系,在脑血管病病因诊断、临床诊疗、疾病预后和防控体系建设等方面均做出巨大贡献。

董家鸿,男,1960年3月出生,中国工程院院士,清华大学附属北京清华长庚医院院长、主任医师、教授、博士生导师。董家鸿院士在国际上首创“精准肝胆外科”理念及其技术体系,已被广泛应用于医学领域。他牵头制定了10部国家级指南及专家共识,均成为行业标准。其研究成果引领了当代肝胆外科的发展,取得了巨大的社会效益。

蔡秀军,男,1963年11月出生,浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长、主任医师、教授、博士生导师。蔡秀军教授在腹腔镜外科领域进行了艰苦卓绝的系统研究,率先创建腹腔镜刮吸解剖法切肝技术,减少了术中出血与术后胆漏等并发症;首创完全腹腔镜绕肝法二步肝切除术,解决了肝切除术后残肝体积不足的难题。

谈家桢生命科学产业化奖名单

邢婉丽,女,1968年3月出生,清华大学医学院研究员、博士生导师、生物芯片北京国家工程研究中心常务副主任兼博奥生物集团有限公司高级副总裁,北京博奥晶典生物技术有限公司总裁兼技术总监邢婉丽教授带领博奥集团及博奥晶典团队在二十年的生物芯片技术研发和产业化过程中做出了突出贡献,为中国降低出生缺陷、防控感染性疾病、防控慢病,发挥高科技的关键支撑作用发挥了重要作用。

谈家桢生命科学创新奖名单(按姓氏笔画排序)

田志喜,男,1975年9月出生,中国科学院遗传与发育生物学研究所党委委员、科技处长,研究员。田志喜研究员利用多组学和系统生物学手段,在大豆基因组学、种质资源演化和分子设计育种方面取得了系统性原创成果,该成果极大地推动了我国大豆科研水平的整体提升,为我国在该研究领域跻身国际领先行列做出了突出贡献。

苏士成,男,1983年5月出生,中山大学乳腺癌研究中心主任、中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤中心副主任、中山医学院免疫教研室副主任、研究员、副主任医师、博士生导师。苏士成研究员从临床出发,发现一系列调控炎症相关疾病进展的新分子,包括首次阐明持续定位在线粒体的非编码RNA功能,鉴定首个定位在细胞膜表面的核酸感受蛋白。这些发现对揭示生命活动的基本规律和发展新型的靶向治疗有重大意义。

杨海涛,男,1979年8月出生,上海科技大学免疫化学研究所副所长、研究员。杨海涛研究员长期从事病原微生物免疫感染的结构研究,研究内容涉及病原体关键靶点的结构和功能,病原体和宿主之间的相互作用以及新型抗感染药物开发,在新型冠状病毒、SARS病毒、结核分枝杆菌和HIV病毒的结构与功能以及抗感染药物研究中取得了多项成果。

娄智勇,男,1980年1月出生,清华大学医学院教授,博士生导师。娄志勇教授主要研究高致病性病毒感染和复制、与宿主相互作用过程中的分子机制,以及抗病毒的新机制和新手段。在冠状病毒、布尼亚病毒等病毒感染和复制机制、以及抗病毒抑制剂研究中,取得了具有一定影响力的创新性成果。

秦成峰,男,1979年10月出生,军事科学院军事医学研究所微生物流行病研究所病毒学研究室主任,研究员。秦成峰研究员长期聚焦新发病毒的感染与致病机制研究,率先揭示寨卡病毒毒力进化导致大流行的分子机制,建立全球首个新冠病毒鼠适应株动物模型,突破mRNA疫苗关键技术瓶颈,为我国新发病毒传染病的科学防控做出重要贡献。

鲁伯埙,男,1981年10月出生,复旦大学研究员,博士生导师。鲁伯埙研究员创造性地提出并成功验证了通过“小分子胶水”化合物将致病蛋白选择性靶向至细胞自噬过程进行降解从而对疾病进行根本性干预的假说,为由特定致病蛋白所导致的各种疾病的治疗提供了潜在的全新路径。

曾 艺,女,1976年1月出生,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究组长、研究员。曾艺研究员从事生物医学研究,聚焦成体干细胞命运决定的机制,发现了多种组织器官的成体干细胞,率先突破了胰岛功能细胞在体外难以扩增的技术瓶颈,为体外大量获得糖尿病细胞治疗所需的胰岛β细胞开拓了全新的途径。

雷群英,女,1971年3月出生,复旦大学基础医学院副院长、教授,博士生导师。雷群英教授从事营养和肿瘤代谢研究,发现代谢酶感知不同营养状况调控肿瘤代谢,提出代谢物感知异常是肿瘤发生的关键驱动因素之一;系统阐明代谢重塑在胰腺癌演进中的关键作用和精准营养/饮食在肿瘤防治策略上的重要转化意义。

蔡时青,男,1974年8月出生,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员、研究组长、博士生导师。蔡时青研究员首次阐明了个体衰老速度差异的遗传基础,揭示了神经系统衰老新的调控网络,发现新的抗衰老靶标基因,明确了行为退化和寿命不完全关联,发现了衰老神经元兴奋性调控新的机制,为衰老研究领域做出了重要贡献。

薛天,男,1977年5月出生,中国科学技术大学生命科学与医学部执行部长、人力资源部部长,教授,博士生导师。薛天教授长期致力于眼科及视觉科学研究领域,从分子、细胞、环路和整体等多层次解析视觉神经系统基础分子与生理特性,探索面向眼科疾病的视觉修复与增强的技术方法,创新建立了面向眼科疾病的视觉修复与增强的多学科交叉技术方法。

39健康网

39健康网 人类交配会产生快感,分娩时却很痛苦,这是自然进化的最优解吗?2025-01-20

人类交配会产生快感,分娩时却很痛苦,这是自然进化的最优解吗?2025-01-20 阴道松弛,要不要“紧”?是性生活过多引起的吗?男女都要知道2025-01-20

阴道松弛,要不要“紧”?是性生活过多引起的吗?男女都要知道2025-01-20 一位单身女青年的疑惑:同房时,男人尿尿和射精会同时发生吗?2025-01-20

一位单身女青年的疑惑:同房时,男人尿尿和射精会同时发生吗?2025-01-20 奉劝男性:若不想被前列腺炎“折磨”下半生,尽早改掉这6大习惯2025-01-20

奉劝男性:若不想被前列腺炎“折磨”下半生,尽早改掉这6大习惯2025-01-20 男性运动员冬季心肌梗塞防护要点2025-01-17

男性运动员冬季心肌梗塞防护要点2025-01-17 男性高血压患者冬季心肌梗塞防护要点2025-01-17

男性高血压患者冬季心肌梗塞防护要点2025-01-17 老年男性冬季心肌梗塞防护,这些细节要牢记2025-01-17

老年男性冬季心肌梗塞防护,这些细节要牢记2025-01-17 男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30

男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30 老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16

老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16 为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16

为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16

一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16

一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16 男人常做的5个行为,正悄悄摧毁前列腺!别太放纵了2024-07-02

男人常做的5个行为,正悄悄摧毁前列腺!别太放纵了2024-07-02 为什么男人第二次,时间会更长?或与这2个原因有关!2024-07-02

为什么男人第二次,时间会更长?或与这2个原因有关!2024-07-02

自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试

自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试 测试你的性能力 ask4心理测试

测试你的性能力 ask4心理测试 抑郁症心理测试,测试一下自己吧!心理测试

抑郁症心理测试,测试一下自己吧!心理测试