构建多门类抗生素原料药生产格局在培育β-内酰胺类抗生素战略品种的同时,我国医药企业还应巩固传统品种的生产优势,延伸产品链,形成多门类生产格局。一是大环内酯类,应重点发展琥乙红霉素、罗红霉素、阿奇霉素等半合成红霉素系列品种;二是氨基糖苷类,应进一步升级换代,在把握链霉素、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素等老品种市场需求的基础上,应重点发展小诺霉素、萘替米星、丁胺卡那霉素和大观霉素。

发挥解热镇痛类药物的规模优势目前,国际新药研发的重点仍然是化学合成药物,其研发的重点正在向预防心脑血管疾病、癌症、老年性疾病、免疫及遗传性疾病转移。近年来,由于阿司匹林治疗领域的扩大,特别是抑制血小板聚集的作用,对非致命的缺血性心脏病有显著疗效,使人们对化学合成老品种的深度开发产生极大的兴趣。解热镇痛类药品产量在我国24大类药品中居第一位。1999年生产量57595吨,占24大类药品总产量的13.32%。在此类别中,扑热息痛、安乃近、阿司匹林、咖啡因等四大品种在世界市场上占据较高的市场份额。当前,应注重提高上述品种的科技含量和附加值,进一步提高生产集中度,在满足国内需求的同时,要把扩大规模后的新增产量全部销往国际市场,在国际市场上形成强大的竞争优势。

强化维生素类药品的国际抗衡能力维生素类药品产量在我国24大类药品中居第三位。1999年生产量47557吨,占24大类总产量的11%。在此类别中,Vc是我国参与国际竞争的战略品种。目前,我国Vc的生产能力近5万吨,占世界总生产能力的50%,国内需求量不超过5000吨,实际生产量中,70%依靠出口进行消化。1996年,我国Vc生产企业曾达一度到25家,经过残酷的市场竞争后,最终形成4家规模优势企业,分别是东总、华药、石药和江山制药,生产规模均在万吨以上。目前,国际市场Vc的生产呈现出三足鼎立的格局,即:中国四大Vc企业、罗氏制药和巴斯夫。其中,罗氏公司最具竞争力,拥有3套万吨级的生产线,具有明显的成本优势。Vc要想成为中国医药真正的战略品种,应进一步提高生产集中度,瞄准高端市场,大力开发Vc深加工系列品种,拓展食品和动物饲料添加剂领域。为进一步扩大市场份额,应争取获得美国FDA和欧洲DMF、COS认证。除Vc品种外,我国VE、VB12、VB6、VA等品种的技经指标都有重大的突破。为此,要进一步发挥优势,以国际市场为目标提高生产集中度,抢占国际市场份额。

调整制剂品种结构,开发新剂型、新品种和新辅料

为了实现产品结构的先进性与合理性,应该加快新剂型、新品种、新辅料的发展速度,缩小与国际先进水平的差距。一是要发展控释、缓释、透皮吸收、靶向、脂质体新剂型;二是对现有品种的处方设计、工艺技术、药用辅料进行技术创新;三是加强对缓控释制剂的定速、定位、定时释放技术、制备靶向释放系统的脂质体技术、固体分散技术等高精尖端技术的科研开发工作,力争在制剂发展上有新的突破。

为了改变制剂品种出口能力差的现状,在完善制剂生产厂GMP改造的同时,要进一步提高制剂品种的内在质量,改善制剂品种的外包装,争取把头孢氨苄、头孢唑啉钠、头孢拉定、头孢噻肟钠、头孢三嗪、头孢他啶、头孢呋新、酶抑制剂等制剂品种逐个推向国际市场。改变我国长期以初级原料药为主的外贸出口经营格局。

大力发展非处方药品种

国家药品分类管理和医疗体制改革的深化,将对医药行业加入WTO带来无限的商机。现阶段普药的发展符合我国国情,也有利于开发广阔的农村市场,所以应抓住机遇开发OTC产品。一是在发展处方药的同时,以OTC为主,特别要把发展传统中药和西药结合的OTC系列产品列为重点;二是新药与普药开发并举。应以普药的开发为主,重点发展有利于消费者自我保健购药方便的OTC普药;三是要把新产品的开发和老产品的深度开发基点,定位在国家基本药物目录与公费医疗用药报销范围之内。

在产品结构的战略性调整中,还应该有计划、有重点地开发哮喘治疗药物、心血管治疗药物、糖尿病药物、骨质疏松药物、癌症治疗药物。在生物工程、天然药物、海洋药物等领域本着重点突破的原则,力争有一个新的进展。

瞄准高新技术,实施科研开发的战略性调整

未来制药企业竞争的核心是新药的竞争,我国医药企业能否在国际医药市场占据有利地位,取决于以仿创结合为主的新品种研发能力。为此,我们一方面要增强创新意识,大力引进人才,做好技术准备;另一方面,应进一步强化科研基金的提取、管理和使用工作,建立必要的制度和渠道,增强科技的投入。同时应着手建立科研资金投入风险机制,引入风险战略投资者,通过汇集社会资金进行投入,在项目、产品、技术等方面进行全方位的合作,分担高科技投入风险,切实解决当前困扰企业技术创新投入不足的难题。坚持产学研相结合的原则,采取创新工艺、新剂型、老品种增加新适应症等多种方式,充分利用高新技术,大力研发有市场潜力的新品种。此外还应鼓励和支持企业特别是大企业与跨国公司建立多种形式的合作,共同建立技术开发机构,站在世界新技术开发的前沿,缩短我国企业与世界先进水平的差距。

仿创结合是新产品开发的重要途径

从仿制到创新的战略转移,必然经历滞后性模仿和模仿性创新。多年来,以仿制为主的科研开发道路,使我国在新产品开发方面缩短了与国外的差距。入世以后尽管专利保护期内的品种已不能再无偿仿制,但是充分利用国际资源,开发专利期己满的品种,开辟一条仿创结合的新途径,仍然是我国医药新品种开发的重要选择。据有关报道,现今销售的“重磅炸弹”型药品大多在2003年左右专利失效。2001-2006年,销售额约370亿美元的品牌药品将失去专利保护。对于仿制专利期己满的品种,也应实施技术工艺创新,在开发新用途、延长产品链上,在提高内在质量和缩短工艺路线上实施重点突破。仿创结合,即在专利品种的基础上改变盐基,改变光学结构,运用分子生物学等多种方法对已知性化合物进行创新修饰,重新申报新药专利。1975年以来,世界新上市的1000多个新化学实体中,76%为模仿性创新,充分证明模仿性创新是新产品开发的成功策略。

加速生物技术研发

近年来,我国在生物技术的研发与产业化发展中取得了长足进步。当前,仍需在现有的基础上,重点在以下几个方面加快速度筛选立项。一是生长因子类,这类药物主要用于促进细胞生长、组织再生和创伤治疗。主要品种有表皮生长因子、血小板衍生生长因子、转化生长因子、神经生长因子及神经营养因子;二是重组蛋白质与多肽类激素,通过DNA重组技术,使蛋白质与多肽类激素可大规模制备,如人重组胰岛素、人生长激素、促卵泡激素、促黄体生成素等;三是心血管病治疗剂与酶制剂,用于心血管疾病和抗肿瘤治疗,如水蛭素、尿激酶、链激酶、葡激酶、天冬酰胺酶、超氧化物岐化酶、葡萄糖脑苷酶等;四是重组疫苗与单抗制品,如乙肝表面抗原疫苗、乙肝基因疫苗和肿瘤疫苗等;五是基因药物,指应用于基因治疗的DNA片段重组物。基因治疗是指把外源基因导入机体以达到治疗疾病的目的,用于治疗肿瘤、艾滋病、囊性纤维变性、糖尿病和心血管病等。

随着现代生物技术研究的不断深入,基因工程药物的研发产生了许多新的热点,如用转基因动物生产基因工程药物、能抑制或封闭基因表达的反义药物,通过蛋白质融合或修饰技术生产的稳定性更高、效果更显著的蛋白药物,小型化抗体靶向基因工程药物等都己取得了进展。下一批生物工程药品基本由5个类别组成:单克隆抗体、反义药物、基因治疗药物、可溶性蛋白质类药物和疫苗。

推进智能化药物新剂型的研发

近年来,许多新技术的应用促进了缓释、控释制剂及靶向制剂的研究发展。我国药物新剂型的开发与发达国家比较还有相当大的差距。为此,应加强对药物的输送方式、智能化剂型、胃肠道智能化给药等方面的研究与开发。根据资料提示,以下几个方面应成为研发的重点。

纳米技术可改变现有药物的输送方式一些蛋白质——多肽类药物以及其它难溶药物均可加工成超微颗粒。如抗哮喘药β拮抗剂,先将其加工成超微颗粒,再按常规方法,加工成气雾吸入剂,可提高药物的生物利用率。

智能化新剂型人体内有一种天然聚合物“阿补蛋白”,其主要作用是将脂类物质送到全身各处。目前英国正在研究模拟体内阿补蛋白的结构,合成出一种新型人工生物聚合物。其内层采用苯乙烯,外层采用对人体无刺激性的马来酸。该新型聚合物具有良好的溶解性,可将抗癌药物直接输送到肺部深处,从而起到其它化疗剂无法起到的作用。模拟阿补蛋白结构的新型聚合物在临床上将有广泛的应用前景,适合加工成多种剂型。

胃肠道智能化给药制剂这种新型制剂能停留在胃或肠的某些特定部位,然后释放出药物,可长时间地作用于胃部。国际上已开发出一种利用树脂作为原料的新制剂,首先将树脂加工成微珠,内装碳酸氢钠类制酸药,然后在微珠外均匀涂抹一层乙基纤维素,当微珠制剂进入人胃内后可较长时间悬浮在胃液中,在酸性胃液溶化掉微珠表面的乙基纤维素以后,其内部的碳酸钠可慢慢释放出来,并中和掉过量的胃酸。

实施科研机构与生产企业的重组

长期以来,我国医药科研机构是一个相对独立的组织,与生产企业严重脱节,科研成果转化为生产力的周期长、效率低。科研机构进入市场经济以后,为了解决生存问题开始加大有偿转让科技成果的力度,但是往往一个成果多头转让,多家申报,新产品上市初期已经形成恶性竞争的态势,实际上科研机构已成为企业技改项目重复建设的源头。为了改变这一现状,应实施科研机构与生产企业之间的重组。优化科技资源配置,实现从研究开发、中间试验到工业生产的有机整合,逐步形成以企业为主体的,制药企业、研究机构、高等院校、医疗机构、金融机构、政府主管部门紧密结合的网络结构体系。

大力加强中药创新,加速中药现代化进程

现代医药科技的飞速发展,为人类健康做出巨大的贡献。然而,随着化学药品毒副作用、耐药性的不断出现,加之医源性、药源性疾病的不断增加,致使相当多的疾病缺乏有效的治疗药物。为了寻求新的突破,许多国家把研发重点转向了药用植物。目前,世界约有180家制药公司、40个研究机构从事天然药品开发,其项目多达500余个。在植物药开发应用上,美国、德国、日本、韩国投资较大。特别是日本,从事中医药的研发人员已达5万人,有18个中医药研究机构,汉方药厂200家,处方用汉方药每年以15%的速度增长。发达国家新一轮植物药的兴起,必将推动中药现代化的进程。

我国中药产业发展现状不容乐观

中医药学是我国医学科学的特色,是我国优秀文化的组成部分。中药是中医保健、预防、治疗的重要手段。我国中药材资源十分丰富,中草药种类达12807种,其中天然药用植物11146种,常用中草药材1200种,民族药4000种,民间药7000种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常用植物药材的统计,总蕴藏量就达850万吨。在常用药材中,栽培药材200多种,年产量30万吨,野生药材收购品种500种,年收购量40万吨。全国经营的药材品种1200种,年收购总值160亿元。

我国现有中药生产企业1107家;中西药同时生产的企业1000家;中药保健品生产企业3000家,共生产50个剂型,8000个品种,中成药产量30万吨。2001年,中药工业总产值600.69亿元,占全国医药工业总产值的21.7%。中药类累计购进总额296.1亿元;中药类零售总额195.1亿元。

我国中药的发展虽具传统优势,但尚未形成完备的产业结构。我国中药产业的突出矛盾:一是产业布局不合理,低水平重复建设造成的过度竞争,长期困扰着中药生产企业;二是产业集中度、关联度低,资源得不到有效利用;三是缺乏系统化和规范化的理论体系,科研投入不足,量化指标少,缺少权威性中药科研及评价机构,没有通行的评价检测规则,极大的限制了中药现代化的进程。由于上述三个方面的问题,造成我国中药产业长期不能与国际接轨,国际竞争能力极为有限。在国际中草药市场160亿美元年销售额中,我国仅占5%,而且中药材所占比重过大。特别值得我们注意的是,日本只有210个汉方药制剂,其处方来源于中国,生产所需原料的75%又是来自中国,但在国际中药制剂市场上覆盖率却高达80%。去年我国中成药进出口相抵,出现逆差3.9亿美元。2002年1-6月份,我国中成药累计进口总额2.52亿美元,而出口额只有0.78亿美元,比上年同期下降6.02%;中药材出口总额为1.24亿美元,比上年同期增长22.8%。从上半年进出口形势看,不仅中成药继续出现逆差,而且中药材大于中成药出口的不合理现象长期不能改变。这与中国中药发祥地的大国地位极不相称。为此,加速中药产业现代化,促使我国中药的传统优势转变为现代科技优势和经济竞争优势,提高中药产业的国际竞争力,已经成为历史赋予我国中药生产企业和科研机构的战略任务。

实施中药创新需要注意的几个问题

我国颁布的《中药现代化研究与产业化开发项目实施方案》总体目标是,在继承和发扬中医药优势和特色的基础上,充分利用现代科学技术手段和方法,按照国际认可的医药标准和规范,研究开发能够进入国际医药市场的中药产品,初步建立我国中药研究开发和生产的标准规范体系。培养一批跨国中药集团,增强中药的国际竞争力。这一总体目标的提出,为我国发展中药现代化指明了方向。

大力开发参与国际竞争的新品种

中药新药是指我国未生产过的中药产品。已生产的品种,凡增加新的适应症,改变给药途径和剂型的均属新药范围。中药新品种开发需要注意以下几个问题。

完善理论基础,加强标准化建设中医药理论是在大量的临床实践基础上形成的,目前尚难用现代手段说明中药作用的本质、作用机理、药性理论。目前,应以中医药理论为基础,吸收现代物理学、化学、信息科学,建立中药有效成份的分离方法,加强中药毒理学理论和方法学的研究来解决中药配伍禁忌,为开发安全、稳定、高效的现代中药奠定理论基础。

长期以来,我国中药质量标准研究滞后,大部分中药的质量标准与国际上对植物药的要求有距离。在植物药国际市场竞争中,谁拥有国际权威性的质量标准和检测中心,谁就会有主动权。所以,我们要完善和建立中药质量标准研究开发中心,为我国中药提供标准品,促进我国中药生产的标准化和科学化。

建立中药材质量保证体系中药新产品的开发必须以中药材质量保证为基础。所以,中药材的生产基地、栽培技术、采收季节,必须实行规范化管理。一是要建立质量评价标准,确定中药化学成份、活性成份、有效成份等基础性指标标准,建立高效、微量、快速的组成药药效筛选系统;二是规范栽培技术标准,制定严格措施防止化肥、农药污染和有毒物质含量超标;三是为了保证中药材的“地道性”,要充分考虑地理环境、南北差异,建立稳定种植基地。

突出特色,大力开发中药新品种加强组方合理、疗效突出、特色明显的中药复方研究。积极开发针对亚健康状态、重大疾病、老年疾病、慢性疾病、难治疾病等的保健、预防和治疗的现代中药。以具有疗效优势的中成药品种为基础进行技术创新,开发新产品,研制新品种。目前中药新品种开发的领域应定位在抗肿瘤、糖尿病、心脑血管、皮肤病、免疫缺陷及慢性病药物。借鉴国际通行的医药标准和规范,开发出能合法进入国际市场的品种。

重视中药制剂的开发药物剂型是使用药物的必然方式。我国传统剂型有丸、散、膏、丹、汤、酒、茶、胶剂等40多种,但是随着科学技术的飞速发展,传统剂型已经适应不了时代的要求,需要对中药剂型进行创新。首先,本着提高药品效能的原则,许多传统剂型在体内不易吸收,影响药效的发挥,改成口服液、冲剂、片剂等,可以提高生物利用度,从而提高疗效。其次,应用高速离心、超滤、超微粉碎技术,超临界二氧化碳萃取技术,采用特殊吸附剂的新吸附技术,喷雾干燥、冷冻干燥和一步制粒等新工艺,可开发出质量上乘的新制剂、新剂型,便于服用、携带方便、剂量小,减少服用量。要重点围绕浓缩丸、胶囊、注射剂、粉针剂、气雾剂、巴布剂、涂抹剂等剂型开展研究。剂型改造也是开发新品种的有效途径。

用高新技术改造传统中药产业

近年来,由于超高灵敏度大型谱仪的出现,可以测出中草药所含化学成份的数量、结构类型及生物有效成份等多种信息。从天然产物中寻找生物有效成份研究新药,已经成为世界新药研发公认的有效途径。根据有关资料报道,以下几方面可以启发中药创新的思路。

纳米技术与中药的结合纳米技术是一种用单个原子、分子制造物质的科学技术。1纳米=1/100万毫米。医药领域正在将纳米技术应用于靶向药物、纳米机器人、纳米生物芯片等。纳米技术在中药领域的应用,将使药物在人体内的传输更为方便,数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体后,可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织。

生物技术与中药的结合我国首例运用基因手段开发的第三代灵芝基因保健品,其多糖含量是其他常用菌种的3至5倍,微量元素的含量是栽培灵芝和野生灵芝的几十倍。该产品能有效增强人体免疫功能,具有减轻辐射及放化疗药物的毒副作用,对神经衰弱、失眠、乏力、心悸有较好的辅助作用。

在抗癌领域中,人参皂甙Rg3是分子水平的具有抑制肿瘤新生血管形成的抗癌药物。在此基础上正在进一步研究Rg3抗转移的机理,并开发新剂型,以适应各类病人的需要。最近一种更具效力的抗癌新药——人参皂甙针剂也取得了突破,可望形成产业化。

拓展中药保健品的市场空间许多中药有效成份既可开发成治疗用药品和药用辅料,同时又可开发成保健饮料、食品和化妆品等。随着人民物质生活水平的不断提高,为滋补保健品的发展带来一个广泛的空间。中药保健品应在传统品种和中药饮片的基础上,进一步升级换代。如:从剌五加中分离提取的剌五加甙B、B1和E,对这些化合物进行NO、cGMP(环乌苷酸)和PDE5(磷酸二酯酶5)的作用研究,将化学合成的一种分子结构与上述甙类化合物再合成,可以抑制PDE5的活性,从而改善男性性功能障碍,改进中医理论认为治疗“肾虚”组方以补为主的传统;番茄红素有独特的长链分子结构,它具有强有力的消除自由基能力和抗氧化能力,可以从植物番茄中提取制成番茄红素,进入食品添加剂,是具有广阔前景的营养保健品;人参根的活性成份中,有一类是由多糖体、植物酮以及其它甙类等组成的非皂甙类,具有增强免疫、抗氧化及对性激素合成与释放的促进作用,分离和浓缩的皂甙类成份,有更高的保健、抗衰老作用。除上述外,许多蔬菜、水果中含有大量具有生物学活性的植物化学物质,这类物质有的是抗氧化剂,有的能够抑制一些细胞内的活化因子以减少致癌物的生成。

中药生产过程的指纹图谱应用

科学技术的发展为中药基础性研究提供了条件,为不断提高中药质量提供了技术支撑。中药指纹图谱是借鉴法医学指纹的概念,包括中药DNA指纹图谱、蛋白质指纹图谱和化学指纹图谱等。通常所说的指纹图谱是指化学指纹图谱。中药指纹图谱指中药经适当处理后,采用一定的分析手段,得到能够标示该中药特征的共有峰图谱,通过把握中药指纹的特征,有效地鉴别中药的质量,确保中药材及中成药质量相对稳定,一是中药任何一个成份都无法代表一味中药,即使是单一来源的中药材,其内在质量因气候、环境、生长地的不同而有差别。中药指纹图谱的应用,能够有效、准确地评价中药的质量指标;二是在制定中成药指纹图谱时,必须对所用中药材进行指纹图谱的质量控制,用于中成药指纹图谱的供试品必须是生产工艺稳定后的产品;三是检测方法是制定指纹图谱的重要环节,色谱、光谱和波谱方法均可用于制定中药指纹图谱。

中药指纹图谱的研究与应用,不仅可以解决我国传统中药产品真伪难辩的难题,也为加强中药材种植和加工规范化、中药内在成份研究的系统化与标准化,加快中药现代化的发展,实现与国际接轨提供了科学的保证。

(责任编辑:黄彬)

39健康网

39健康网 全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20

全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20 周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24

周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24 一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30

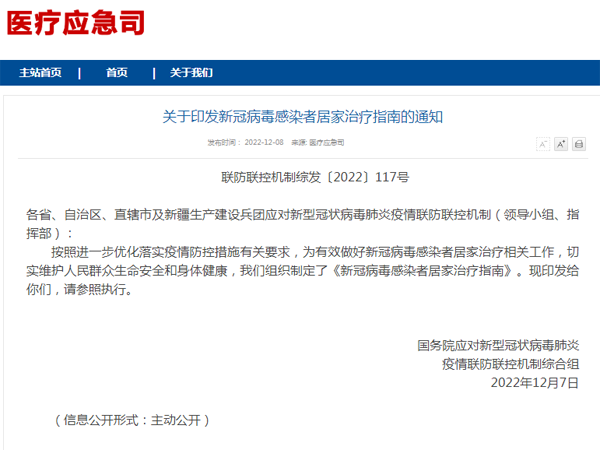

一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30 附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08

附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08 中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04

中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04 网络安全宣传周2022-09-02

网络安全宣传周2022-09-02 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11 网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02

网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02 自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试

自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试 你是什么级别的剁手党?心理测试

你是什么级别的剁手党?心理测试 皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试

皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试