秋风起,蟹脚痒!“忍不住,真的忍不住!大闸蟹喷香的蟹黄太诱人了,有时我一次性吃掉4-6只!”这是近日门诊一位患者的原话,这位年轻小伙子因为大量进食螃蟹后痛风发作、血脂高及胃肠不适过来咨询。

当下,螃蟹大量上市,正是吃螃蟹的最佳时期。螃蟹的肌纤维短细,肉质嫩滑鲜美,营养丰富,脂肪含量低,富含必须脂肪酸如DHA,有预防大脑衰退、防治动脉粥样硬化的作用。

螃蟹虽好, 也不可贪吃。蟹肉属性寒凉, 脾胃虚寒或过敏者慎食用,而且蟹黄脂肪和胆固醇都很高,有高血脂及胆囊疾病者需少吃,痛风患者也需注意。暨南大学附属第一医院临床营养科叶艳彬主任医师提醒,吃螃蟹也要讲究科学合理正确的吃法,这份螃蟹饮食指南请务必收好。

1、 尽量挑选鲜活螃蟹

根据《中国居民膳食指南 2009 版》 每 100 克可食部的蟹肉含有 11.6-13.8%蛋 白质。

正常情况下, 螃蟹死后应采用速冻技术(-18℃以下) 进行保存,然而市 场上卖的蟹肉往往达不到理想条件,导致细菌迅速繁殖将蛋白质、游离氨基酸分解成组胺。组胺具有较大的毒性,而且高温加热也不易完全清除它的毒性,当摄入过量的组胺会导致人体中毒。

2、即便是鲜活蟹,也不建议生吃

螃蟹本身含有寄生虫和细菌,其中溶血性弧菌和被污染的沙门氏菌在蟹肉中最 为常见,因此, 生吃螃蟹会发生肠道不良反应,存在健康隐患!

所以,采用熟吃的方法更安全。另外,烹饪时间也很重要,研究表明烹饪时间达不到 30 分 钟以上会增加砷中毒的风险。因此, 生吃蟹肉不单会摄入寄生虫和细菌,而且还会增加砷中毒的危险!所以喜欢吃生腌蟹的朋友必须提高警惕!

3、隔夜蟹肉千万吃不得

如果蟹肉保鲜温度达不到-18℃以下,就会有组胺酸产生。而且组胺也不易被加热彻底清除。那么,组胺中毒会有什么样的症状呢?

最常见的组胺中毒表现 为头晕、头痛、胸闷、心悸、呼吸加快、麻疹、血压下降、恶心、皮肤发红、 眼结膜充血等症状。叶艳彬强调,尽量不要食用隔夜蟹肉。

4、不要与柿子、葡萄、山楂等同食

大家都听说过柿子与蟹肉同食会出现肚子不适,其实葡萄和山楂也会。

叶艳彬表示,柿子、 葡萄、山楂以及茶水都含有较高的鞣酸,还富含果胶和膳食纤维,而蟹肉中含有大量的蛋白质和钙,当鞣酸与蛋白质相遇会在胃内凝固,生成鞣酸蛋白。此外,蛋白质和钙还会与果胶、纤维素黏成钙质结石,不易消化,引起腹痛、呕 吐、腹泻等症状。

另外,中医上认为螃蟹、柿子和冰淇淋都属于寒性食物,对 胃肠道不好者,同时吃蟹肉与凉性食物可能会伤脾胃,易出现腹痛、腹泻等症 状。所以,不管从中医还是西医的角度都不建议同食螃蟹与寒性食物。

5、过量吃蟹肉或诱发慢性病

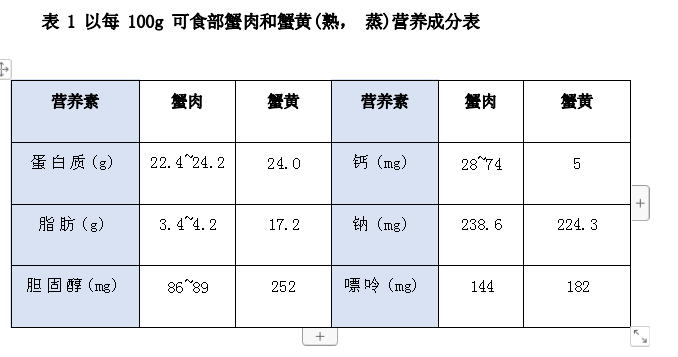

有不少人认为螃蟹的胆固醇含量低。蟹肉中的胆固醇确实低,但蟹黄的胆固醇含量则不。根据《中国食物成分表2019版》 每 100g 可食部蟹肉和蟹黄 的胆固醇含量分别为 86mg 和 252mg。中国成年人高脂血症食养指南(2023年版)指出,患有高胆固醇血症(总胆固醇≥5.2mmol/L)者每日胆固醇摄入量应少于200mg,而健康成年人每日胆固醇推荐摄入量应少于 300mg。

普通成年人就算仅食用一两 (50g) 的蟹黄,摄入的胆固醇量占每日胆固醇推荐摄入量的42%, 而患有高胆固醇血症者同样进食量的蟹黄已达到 63%的每日胆固醇总推荐量。

蟹肉除了富含优质蛋白质、钙、高胆固醇外,钠含量也同样高。稍不小心,钠的摄入量往往都会超过一天的推荐量。因此, 特殊人群如孕妇及患有高尿酸血症、高血压、 高胆固醇血症等人群建议少量或不食用蟹黄,仅吃适量蟹肉即可。

过量摄入高嘌呤饮食和酒精等因素增加尿酸的生成或使尿酸排泄减少,易引发痛风疾病。 螃蟹和啤酒都是富含嘌呤食物。因此, 食用蟹肉时不要同时饮酒,尤其是啤酒。一般健康成年人日常膳食嘌呤摄入量为600至1000mg;痛风患者痛风发作期应限制每日嘌呤摄入量少于 10mg。100g 可食部蟹肉和蟹黄含144g和182g的嘌呤,所以,过量食用蟹肉或蟹黄会导致高尿酸血症增加痛风风险。除此之外, 有高尿酸血症者建议每日应摄入蟹肉不超过1至2两或摄入蟹黄少于0.5两。

文章开头的小伙子就是典型的过度使用螃蟹导致了痛风发作、高血脂和肠胃消化不良的例子。

那么,如何品尝螃蟹最科学呢?叶艳彬表示,品蟹讲究适量,一周1次,每次不超过2只,注意荤素均衡搭配。另外,吃大闸蟹等寒凉的螃蟹可配合姜茶,以防脾胃寒凉导致肠胃不适。(通讯员:郑露张灿城)

刘泽群

刘泽群

蔡磊

蔡磊

经期没忍住同房了,会有什么后果?为啥来月经的女生欲望会变强?2025-05-08

经期没忍住同房了,会有什么后果?为啥来月经的女生欲望会变强?2025-05-08 提醒男性:50岁后不想被前列腺增生“盯”上,这5个习惯要坚持2025-05-08

提醒男性:50岁后不想被前列腺增生“盯”上,这5个习惯要坚持2025-05-08 男性长期禁欲,精子质量会变好吗?会憋坏身体吗?男女都该了解下2025-05-08

男性长期禁欲,精子质量会变好吗?会憋坏身体吗?男女都该了解下2025-05-08 阴毛变白,就是性功能减退了?私处毛发的秘密,了解一下有好处2025-05-08

阴毛变白,就是性功能减退了?私处毛发的秘密,了解一下有好处2025-05-08 18岁男生高考后艾滋阳性:用生命发生的关系,一次就足以毁掉你2025-04-28

18岁男生高考后艾滋阳性:用生命发生的关系,一次就足以毁掉你2025-04-28 男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30

男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30 老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16

老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16 为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16

为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16 严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16

严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16 一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16

一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16