后台有位粉丝私信小艾:“我这段日子胳膊上突然长了很多红痣,最大的像芝麻一样,小的如针尖,不痛不痒的,我感觉身体也没有其它不适,但是家里老人说这是肝脏出问题了,是有肝病的表现,我有点害怕,请问我身上这种红痣到底是怎么回事呢?”

皮肤长红痣有哪些原因?

每个人的身上都会长痣,常见的痣通常是黑色或者褐色,如果长出红痣,难免令人担忧。好端端的,为什么身体会长出红痣呢?常见的情况有以下三种:

1.樱桃状血管瘤

樱桃状血管瘤又称为老年性血管瘤,属于良性后天血管瘤。生长部位多在四肢、躯干,外形高出皮肤表面并且呈半圆状,质地柔软,一般直径在0.5-0.6mm范围。

一个“瘤”字或许会给人带来恐惧感觉,但樱桃样血管瘤并不会对患者产生严重影响。其恶变概率极低,一般不需要治疗,如果患者感觉视觉不美观,可以通过电灼、激光、冷冻等治疗手段消除。

樱桃状血管瘤一般在成年早期就会出现,随着年龄的上升而逐渐增多。肝功能异常、免疫力下降的人群,或是受到一些化学品接触刺激也会诱发樱桃状血管瘤。

2.过敏性紫癜

该病以皮肤出血点为主要表现,看上去很像“红痣”,虽然长在表面,但是可以侵犯到消化道、关节、肾脏,导致患者出现腹痛、关节疼痛、血尿等情况。

(图源网络)

该疾病发病人群以儿童和年轻患者居多。当发现自己患过敏性紫癜时,应该要积极寻找致病因素,避免接触可能诱发的因素。该病的发生多与链球菌感染、病毒感染、药物、食物、蚊虫叮咬有关!

3.激素失衡

内分泌代谢的紊乱也会引起皮肤“长红痣”,如果是由该原因引起,则应该通过药物合理治疗。平时应该要规律

作息,清淡饮食、保持心情的愉悦。

肝脏受损,身体会发出信号

蜘蛛痣:蜘蛛痣是一种特发性的毛细血管扩张症,一般称为红血丝,因为痣体中心点周围有呈辐射形的小血管分支,形似蜘蛛,故而得名蜘蛛痣。发生部位多见于脸部、颈部、前胸、后背等处。

蜘蛛痣的发生与肝脏组织受到病毒损伤有关,常见于急性肝炎、慢性肝炎、肝硬化等疾病患者的身上。

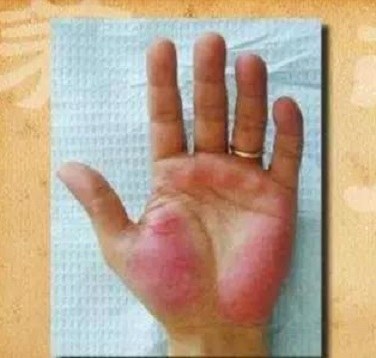

肝掌:肝掌多与肝功能减退,雌激素代谢受到影响有关,一般是急、慢性肝炎、肝硬化的特异性表现。

肝硬化使得肝功能减退,阻碍了患者体内雌激素的代谢功能,雌激素长期得不到灭活,不断累积,便会刺激毛细动脉充血、扩张,导致肝掌形成。

肝掌的特点是手掌大小拇指根部的大小鱼际处会出现片状充血,或是红色斑点、斑块,加压时减色,减压时出现,能够明显区别于普通人群的手掌。

黄疸:如果肝细胞受到严重的损伤,会导致胆红素排泄能力下降,滞留在血液中,当胆红素浓度超标时,皮肤就会出现黄疸。

如果肝脏出现病变,肝细胞肿胀,影响胆汁排泄,也会出现皮肤黄疸,多见于急性肝炎、慢性乙肝失代偿期。

肝病久拖不治成大害!

“不拿病当病”是肝病患者最不可取的一种做法,曾有患者在输血期间感染了丙肝,但他并没有高度重视,也未采取治疗,结果一年后因为肚子胀痛,前往医院诊治被查出肝癌,连血管都已经受到侵犯,无法进行肝移植,仅仅几个月就失去了生命!

可见,肝病容不得拖,也不能放着不管!

在我国,有近两亿的人感染肝炎病毒,“肝炎-肝硬化-肝癌”发展三部曲的病例并不少见。

肝炎可以使得肝脏反复发生炎症,从而增加癌变的风险;数据显示,约有9成的肝癌是从乙肝治疗不规范、没有筛查等因素导致。而肝病患者,例如乙肝、脂肪肝患者,其患肝癌的风险本就高于常人。

防治肝病需做好这3点!

首先,合理饮食是至关重要的一步。减少酒与脂肪的摄入,不要过多食用油炸食品、动物内脏、奶油等食物。可多吃一些降脂食物,清淡饮食,少饮酒、不饮酒,减少肝脏负担。

而适当运动也能够保护肝脏,因为运动既可削减超标体重,防止肥胖,消除过多脂肪对肝脏的危害,又能促进气体交换,加快血液循环,保障肝脏能得到更多的氧气与养料。

运动讲究循序渐进,平时如果不常运动的人,不要在短期内进行高强度的运动。建议每周进行2-5次,每次半个小时左右的低、中等强度运动,如散步、快走等,让身体达到轻度出汗的程度即可。

另外,要注意防范药物性肝损伤。肝脏是人体主要的解毒器官,毒素、细菌、化学药物等等都需要肝脏分解,所以用药一定要在医生的指导下,科学使用。切忌盲目用药,过度使用保健品,反而伤害到肝脏健康!

除了以上3点,预防肝病,最重要的是进行肝脏体检,建议没有肝病的人群最好每3-5年进行一个定期肝病体检;患有慢性肝病的患者,应该每半年就定期检查一次。

专家表示,定期体检加上规范的治疗,至少能减少50%-60%的肝癌发生。而即便查出肝癌,由于处于早期阶段,也可以得到很好的治疗效果。

参考资料:

[1]拿病不当病”是肝病防治大忌.健康时报.2017.9-22.

未经作者允许授权,禁止转载

吴鹏波

吴鹏波

王霞

王霞

杜虹瑶

杜虹瑶

颜炳柱

颜炳柱

肝脏切除一半对身体有影响吗2025-05-09

肝脏切除一半对身体有影响吗2025-05-09 胆囊壁稍增厚毛糙是什么意思2025-05-09

胆囊壁稍增厚毛糙是什么意思2025-05-09 血吸虫病会导致肝硬化吗2025-05-09

血吸虫病会导致肝硬化吗2025-05-09 胰腺炎切除胆囊有用吗2025-05-09

胰腺炎切除胆囊有用吗2025-05-09 脾脏结节一般有什么症状2025-05-09

脾脏结节一般有什么症状2025-05-09 手上出现这4个变化,可能是你的肝在“求救”!早发现才能早治疗2022-11-14

手上出现这4个变化,可能是你的肝在“求救”!早发现才能早治疗2022-11-14 身上长了小红点,是肝病的表现吗?2022-07-22

身上长了小红点,是肝病的表现吗?2022-07-22 国人对酒有多热衷?从酒精肝到肝癌,只有四步之遥2021-09-18

国人对酒有多热衷?从酒精肝到肝癌,只有四步之遥2021-09-18 每30秒就有一人死于肝炎!在中国,有7000万的乙肝感染者...2021-07-28

每30秒就有一人死于肝炎!在中国,有7000万的乙肝感染者...2021-07-28 这些事情你常做?小心点!肝癌已经开始盯上你了2021-07-23

这些事情你常做?小心点!肝癌已经开始盯上你了2021-07-23