自2019年12月31日武汉部分医疗机构陆续报道不明原因的肺炎开始,“新型肺炎”作为人类历史上的一种全新病种,不仅给患者带来生理上的病痛,而且给公众也造成了心灵上的强烈冲击。尤其在疫情已经过去2周多,但感染以及因感染而导致死亡的人数仍在节节攀升的背景下,这种疾病给公众带来的心理冲击力是巨大而且是持久的。中山大学附属第三医院精神心理科甘照宇副主任医师为此给出了一些建议。

疫情之下,可能会出现这些“心理应激反应”

受疫情影响,一些个体会出现所谓的“心理应激反应”症状,具体包括:

负面的认知模式:警觉性增高,如惊弓之鸟般,对疫情信息,听风是雨,草木皆兵;疑病,总担心自己以及家人也会染病;悲观、消极,看淡未来,看破人生;自责、自罪,把所有责任全揽到自己身上,为自己的哪怕一点不完美都感到内疚、悔恨;等等。

糟糕的情绪体验:最常见的是焦虑、恐惧,即对未来不确定的一种担忧和提心吊胆;其次是悲伤、难过,易伤感、易流泪,尤其对于被隔离的个体,会经常感到孤独、无助、苦闷以及忧伤;愤怒的情绪也时常见到,尤其对那些患病得不到及时诊治、出行受到限制、求助得不到回应的个体,会把自己的种种不顺,迁怒他人,甚至在看到别人遭遇不幸的时候会幸灾乐祸、沾沾自喜;对于亲历疫情现场、尤其是目睹亲人或病人离世的个体,还会出现情感上的麻木,即对周遭发生的一切丧失情感体验,变得情感麻木、迟钝。

无效的应对方式:包括强迫,如反复测量体温、反复咨询跟疫情有关的问题、反复洗手、反复就医等;回避,回避问题,不承认问题的存在,否认既成的事实,对问题不闻不问不参与;回避社交,变得沉默寡言、孤僻被动,生活于虚拟世界如网络、电视、游戏中;攻击,即把当前困境归因于某些个人或组织而迁怒于他人,从而做出一些攻击、破坏性的行为,如发表一些煽动的言论、散播不实的谣言、沉溺于一些带有暴力倾向的游戏等。

主观上的生理不适:包括心慌、胸闷、气短、气促、尿频、头晕、头痛、浑身乏力、怕冷、尿频等,这些躯体不适,通常游走不定、性质难以以言语形容,既不是个体原有躯体疾病的表现,也缺乏证据证明其由某一特定躯体疾病引起。

减退的生理机能:表现为睡眠障碍,包括入睡困难、浅睡易醒、多梦、早醒;食欲不振,胃胀,便秘;性欲减退;体能下降,疲乏、无力,专注力也下降等。

遇上心理危机,6大方法助你自救

当个体出现上述症状的时候,要警惕心理应激反应的可能。以下介绍一些关于如何应对上述心理危机的自助办法:

控制信息源,减少应激信息的输入

首先,不要让自己整天暴露于疫情信息中,要做到有限的关注。毕竟,对于大多数公众来说,既不是医学方面的专家,也不是疫情防控的决策者。对于疫情信息,他们大多数一知半解,很容易对疫情信息的误解误读,从而带来许多不必要的恐慌。此外,过分暴露于疫情信息中,也可能令当事人迷失自己日常的角色、身份,导致角色混乱。其次,对于疫情信息,我们还要学会正确甄别。互联网时代,各种疫情信息漫天飞,许多不实的谣言,很可能催化公众的恐慌情绪。在此情况下,作为每一名公众,既要不造谣、不传谣,还要学会识别谣言。

通常来说,具有以下特征的信息,通常可信度不高:

①无日期、无出处、无作者;

②结论过于武断,把复杂问题简单化;

③缺乏真凭实据,纯属个人观点;

④出于推销产品,为某些利益集团站台;

⑤用词煽情、夸张,情感成分多于理性的内容。

此外,当公众无法一时辨别某一信息的真假的时候,还可以借助其他来源的信息来验证该信息的真假。

树立对疾病的正确认知,知其可为与不可为

尽管新型肺炎是一种全新的疾病,但近日来,随着医学专家对这个疾病的深入研究,不断更新了对这个疾病的认识,而且,相关的科普知识也不断的通过各种渠道播报。作为普通公众,有必要及时了解这些知识,并让自己知道,在抗击疫情的过程中,哪些自己可为,哪些不可为。在此基础上,为所当为,把自己能做好的事情尽量做好;而把不可为的、不能做的,交给“上帝”,用我们中国人的话说,就是“听天命”、“顺其自然”。否则,把自己不可为之事,揽责上身,就会徒增自己的心理负担,带来许多不必要的负面情绪。尽快当前医学很发达,但医学并不是万能的。就像美国医生特鲁多曾经说过,“医学,有时是治愈,常常是帮助,总是去安慰”。无论是医生还是普通公众,当直面疾病夺走生命的时候,我们除了祈祷逝者安息以外,就是对生命始终持有敬畏。

建立以解决问题为导向的应对机制

当抗击疫情的过程中,无论是一线的医护人员,还是后方的后勤保障人员,还是热心的志愿者,总会遭遇这样或那样的不顺。当面临困境,我们首先要建立以解决问题为导向的应对机制,包括耐心坚持、改进方法、改变策略等等。借助这些机制,努力让问题朝着我们希望的方向发展。当然,一个人的力量总是有限的,当自己感到力不从心、孤立无助的时候,千万别忘了积极的寻求外界的帮助。不要以为求助是一种无能的表现,恰恰相反,团结互助才是人类文明进化的体现。

及时宣泄不良的情绪

当个体体验到自己存在上述种种不良的情绪的时候,要寻找合适的途径,将这些情绪宣泄出来。宣泄情绪的方式,应基于“不伤害、不破坏”的原则,即不会对自己以及别人造成心灵以及肉体上的伤害,不会对公众秩序、道德规范、公私财产等造成破坏。具体的措施包括:

倾诉 向自己信任的亲朋好友或者专业的咨询师倾吐自己内心的不快;

运动 因地制宜,选择一样自己感兴趣的运动,并坚持下来;

劳作 全身心投入到一项劳作中,如织毛衣、种花等等;劳作之余,能给人一种获得感、成就感;更重要的是,在投入劳作的过程中,能让自己达到一种“忘我”的境界,让自己跟各种烦恼有效的隔离起来,达到暂时的身心放松;

音乐 听一些节奏比较欢快、励志的音乐,也能在一定程度上舒缓紧张、压抑的情绪;

游戏 适度的游戏,不仅能让人能在游戏中达到“忘我”的境界,而且还可以通过在游戏中的角色扮演,让自己暂时变得“强大”、“无敌”,从而起到一定的舒缓情绪的作用。

自我放松训练 包括冥想、深呼吸等

自我照料

疫情应对,是一件劳心劳神的事情,不仅需要个体有足够的智慧,还需要有充足的体能储备。因此,要有效应对疫情,首先得让自己有健康的体魄、充足的体能才行。因此,无论环境多么恶劣、处境如何困难,都要学会照顾好自己,让自己睡好、吃饱。只有睡好了、吃饱了,才可能有精力、体力应对各种困难。有些情况下,可能未必能吃好,但至少要尽量让自己吃饱。还有些情况,会令个体无法安睡,可以在咨询医生的情况下适当的吃一些有助睡眠的药。

最后,值得一提的是,如果通过上述自救的方法,依然无法令您的内心不适消除,那也不要紧。别忘了,您还有专业的精神科医师以及心理咨询师可求助呢。毕竟在大灾大难面前,人类从来都不是某一个人能单独应对的。(通讯员:周晋安、甄晓洲)

甘照宇

甘照宇 全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20

全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20 周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24

周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24 一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30

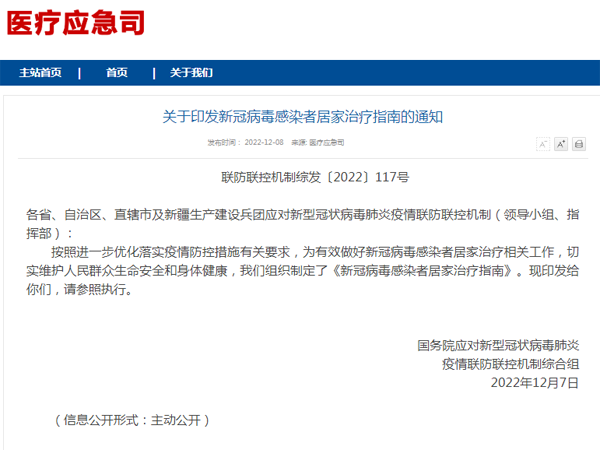

一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30 附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08

附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08 中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04

中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04 网络安全宣传周2022-09-02

网络安全宣传周2022-09-02 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11 网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02

网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02 自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试

自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试 你是什么级别的剁手党?心理测试

你是什么级别的剁手党?心理测试 皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试

皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试