5·12汶川大地震已过去半年,为总结交流国内外震灾心理救援的实践经验,帮助灾区心理重建,昨日,由成都医学院主办的“汶川大地震灾后心理重建行动国际论坛”在蓉召开,来自日本、德国、瑞士以及我国重点高校的顶级心理专家等200多人参加了此次会议,就灾后心理援助的经验和问题等话题展开了深度交流。这是我省高校在震后首次举办的灾后心理救助国际级学术会议。

国外专家:在重灾区建综合心理诊所

论坛上,来自日本临床心理学会的地震心理救援首席专家富永良喜教授,介绍了1995年阪神大地震后心理援助的救援经验。

“阪神地震后离开原地的人,9年后的心理问题高于留在原地的人。”富永良喜说:将受灾学生转移到上海、北京等地方,在地震当时是比较好的,但对解决心理问题未必是好的方法。他认为,这些人因地震外迁又回到原地后,心理问题更严重,因为与异地良好生活的对照,会造成巨大心理失衡。

富永良喜还特别提到了教师:“阪神地震11年后,仍有20%的教师存在心理问题。教师作为个人和教育青少年的双重身份,导致他们的心理问题更为严重。”富永良喜教授指出,阪神地震后,日本在灾区的15个地方,设立了大规模的综合心理诊所。他建议四川应该在绵竹、青川、都江堰、汶川等地,设立专门的综合心理诊所。

克服恐慌专家介绍中医心理学方法

“灾难来临时,每个人都会恐慌,这是人的本能。恐慌会让人作出应急反应,这样有利于逃生。但如果长期处于恐慌状态,就会造成身心问题。”中国科学院心理研究所研究员尹文刚教授就余震不断的情况下,如何引导人们克服地震恐慌提出了好方法。

“人之所以恐慌,是因为大脑中的杏仁核接受了危险、担心和不安全信息刺激后,会不断放大这种危害。因此,第一个方法就是要管理自己接受的信息,过滤掉不好的信息,悲伤、痛苦等负面信息不进入大脑,不让杏仁核发挥过大的作用。”尹文刚还提出了第二个可操作的方法:将紧张内容都罗列出来,然后按紧张程度排出等级。从最低等级开始,每天做练习,一边想象紧张的事,一边深呼吸放松,同时心里对自己说“我能掌控自己的命运”,每天做20分钟就行。

5类人群目前最需要心理救助

成都医学院的四川省应用心理学研究中心主任吕建国教授说,已有媒体报道,出现了受灾者自杀的情况。“但这只是极端的情况,经历过灾难的人一般都会产生身心问题。比如不断回放灾难,让心理始终处于压抑状态;身体机能下降,失眠、体弱等,最终引起心身疾病,专业上,通常把这类症状称为创伤后应急综合症(PTSD)。”

一直在灾区进行一线心理救援工作的吕建国认为,造成综合症的原因是多方面的。比如,灾后公众关注度下降,造成受灾者心理的巨大失落;受制于客观条件,如余震、暴雨、泥石流等次生灾害,重建进程不能短时间完成,造成受灾者期望与现实的巨大落差;生活没有规律,破坏了正常的身体节律,让受灾者体会不到安全感;高强度的工作,导致疲劳,甚至猝死……他认为,目前最需要救助的对象,包括军人、干部、教师、学生、农民等。

(责任编辑:曾玮)

39健康网

39健康网 全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20

全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20 周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24

周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24 一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30

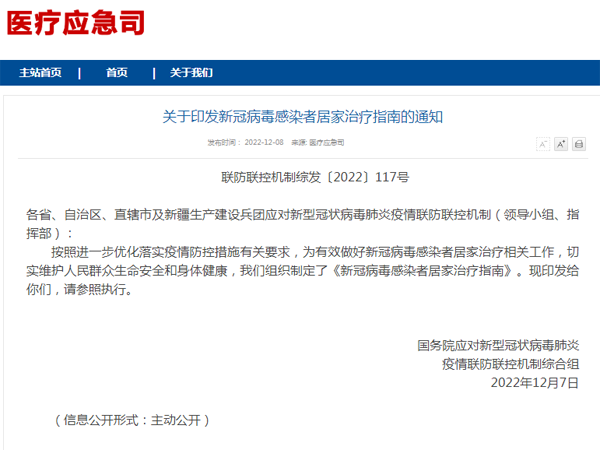

一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30 附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08

附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08 中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04

中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04 网络安全宣传周2022-09-02

网络安全宣传周2022-09-02 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11 网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02

网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02 自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试

自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试 你是什么级别的剁手党?心理测试

你是什么级别的剁手党?心理测试 皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试

皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试