失控的克林顿是自控的希拉里的绝配

希拉里与克林顿的结合也非常有趣。希拉里是“最训练有素、最严格自律又最有控制欲的人”,而克林顿则恰恰相反,骨子里是一个最缺乏纪律且又渴望被一个强大女人控制的“小男孩”。尽管希拉里一早就知道,克林顿有到处留情的毛病,但她仍无法自制地爱上了他。

这是为什么?希拉里的一个密友发现了答案,她说,克林顿是希拉里“井然有序的理智世界中的不可控因素”。

这句话的意思是,不能自控的克林顿是严格自律的希拉里的绝配,希拉里僵硬的理智世界中需要克林顿提供丰富的感性刺激。克林顿可以说是一个才华横溢的浪子,而这也是希拉里的渴望。和所有的被父母严格控制的孩子一样,希拉里也渴望与父亲对着干,那样才意味着她不是父亲意志的产物,而是她的自由意志的结果。但是,她自己做不到这一点,于是她就爱上了克林顿这样的男人,这是她将自己的“理想自我”投射到克林顿身上的结果。

克林顿对希拉里也非常依恋。实际上,和婆婆弗吉尼亚很像的希拉里有意无意地扮演了克林顿的妈妈的角色。与克林顿夫妇共事多年的戴维·格根称:“在日常生活中,我看到的那个比尔·克林顿每天都需要妻子情感上的支持。他依赖她,时时谈起她,无论做什么都把她当做是永远可以让他依靠的、坚不可摧的直布罗陀岩石……当他们取得平衡的时候,可以互为补充。他们的伙伴关系为他的领导才能提供了更多的能量。她是锚,他则是帆;她是现实主义者,他则是梦想家;她是战略家,他则是战术家。”

可以说,克林顿依赖希拉里,而希拉里也几乎控制着克林顿的一切,唯独一个领域除外——女人。但惹恼希拉里的并不是克林顿不断出轨的冲动,对此希拉里刚开始和克林顿交往就做好了准备,令她懊恼的是她根本无法预料克林顿会惹出什么样的麻烦。但是,克林顿的这档子事或许是克林顿夫妇潜意识上的“双重奏”,如果克林顿在仍旧保持他的才华的同时变得自控起来,希拉里可能就会丧失感觉,因为太自控的她需要一个太不自控的人来平衡。或者说,她的如湖水般平静的内心世界里需要克林顿不断地进行搅动,既然克林顿的大多数领域都处在她控制范围之下,那么克林顿能搅动她的就只剩下了女人这一个领域。

我看到过大量类似的例子。一些丈夫要求妻子听话,他们用苛刻甚至残暴的手段压制妻子的自我,但当妻子真变成了一个没有独立意志的木偶,他们会无情地抛弃妻子,而另找一个女人继续去玩控制游戏。同样的,一些女人找了一个大有问题的老公,例如酗酒、乱交或暴力,她们整日以泪洗面,希望丈夫改变,但丈夫真变好了,她们会莫名其妙地结束这个关系,然后再找一个有问题的男人。

所以,我常对一些抱着改造梦想的人说,你渴望改变配偶,但这个游戏最好永远不要停止,否则,你们的关系就要停止了。

没有人限制奥巴马的人生轨迹

套用弗洛伊德的话,主导希拉里的是“超我”,主导克林顿的是“本我”。然而,“超我”太强都意味着一点:一个人离自己的内心太远。如果一个人离自己的内心太远,那么我们和他交往时,就会感觉到很难碰触到他的内心,于是总是觉得和他有距离感。

相反,“本我”太强的人,也许你会讨厌他、反感他,但和他在一起时,你很容易被他感染,被他挑动起很强的情绪。

这也正是克林顿和希拉里的写照。克林顿可以感染接近他的每一个人,据说能在两个小时内让任何一个人对他产生强烈的好感,而希拉里尽管可以赢得别人的尊敬,并使用权力手腕与对方建立利益联盟,但她比较难感染别人,和她长期共事的人最后很容易怀疑她是否真心对待自己。

这种差异也展现在希拉里的竞选班子中,她的竞选班子从一开始到现在不断传出不和的传闻,而她的助手辞职也似乎成了家常便饭。但最要命的,或许还是选民的感觉,如果选民感觉无论如何都难以和她亲近,那么就很难被感染了。

相比之下,奥巴马似乎有魔力一般的魅力,令无数支持者为他的一举一动而如痴如狂。那么,奥巴马又是如何长大的?

据报道,奥巴马一直处于和父亲的分离状态,他刚两岁时,父亲便去哈佛读书,而后直到父亲去世他只见过父亲一面,所以对他影响最大的是他的母亲安。

和希拉里的父亲休类似的一点是,安对儿子的期望也很高,她带着儿子在印度尼西亚生活的时候,凌晨4时就会把儿子从床上赶下来,在他上学前给他上一些额外的课程,譬如马丁·路德·金的讲稿。但不同的是,安是一个胸襟宽广的女性,她有固执而刚烈的一面,但并没有像休那样惟我独尊的偏执心态,相反能接纳一切事物的多样性,奥巴马回忆说,妈妈的人生哲理是:“不要被恐惧或狭隘的定义所束缚,不要在自己周围筑起围墙,尽力在意想不到的地方找到亲情和美的事物。”可以证明她的宽广胸襟的最典型例子,是她与奥巴马父亲老贝拉克·奥巴马的结合,那时白人女子嫁给黑人男性还需要相当大的勇气。

安的第二任丈夫则是白人,而她和第二任丈夫生下的女儿玛雅回忆说,妈妈给她的玩偶中“有黑人小姑娘,有因纽特人,有穿木屐的荷兰男孩,看起来就像个小联合国”。

并且,从少年起,奥巴马就不得不独自生活。他仅有十来岁的时候,妈妈要回印度尼西亚工作,而奥巴马厌倦了四处奔波的生活,想独自留在夏威夷,妈妈答应了他的要求。这样一来,他的生活就必须自己为自己做主,这会让他吃一些苦头,但也会迫使他按照自己的意志去生活。

看起来,安的抚育儿子的计划书颇像耶稣,给儿子的爱或许不够多,但她给了儿子自由,并最终令儿子有了一个强大而真实的自我。

韩国作家李智诚在他的著作《像希拉里一样做女人》中写出了希拉里的人生悖论:“运动也好,学习也罢,在第一名位置上的永远是其他孩子,因为他们不是为了父亲的梦想而奔跑,而是为了自己的梦想而奔跑。”

李智诚认为,希拉里20岁以后决意从心理上与父亲决裂,而坚决地做“走自己的人生”,并最终拿下了很多个第一。

但是,这种决裂不会是彻底的,专制父亲的影响会贯穿希拉里的一生,而政治领域,或许最适合她的角色就是第二,这是“超我”太强的人在选举政治中的宿命。

父母不是孩子的答案 成为你自己!

为我的新书《七个心理寓言》签名时,我常给读者朋友留下这句话。成为自己的人,也即美国心理学家马斯洛所说的“自我实现者”,他发现他们具有许多条优点,如:

宽容而又嫉恶如仇;

悦纳自己的一切体验;

以问题为中心,而不是以情绪为中心;

超然独立的性格,不迷信权威;

没有审美疲劳;

能容忍模糊状态,具高度的创造力;

……

那么,一个儿童能不能成为自己呢?5月31日,我在广州举行了一场主题为《父母不是孩子的答案》的讲座,其核心观点就是,父母不要试图扮演孩子的决定者的角色,而应该给予孩子独立探索的自由,那样即便幼小的孩子也一样是一个“成为自己的人”。

不过,可惜的是,我没在讲座中给出一个鲜活的例子,以说明成为自己的孩子会是什么样子。但就在6月4日,我和一个朋友聊起了她有趣至极的儿子,这个8岁的小家伙可以当之无愧地被称为是“成为自己的人”。

先讲几个故事吧。

故事一:前不久,他跟妈妈去参加一个聚会。吃饭时,一个叔叔逗他说:“小孩,你喝酒吗?”

他回答说:“让小孩喝酒是犯法的,小心我告你,你就会被抓进监狱,判××天的监禁。”

故事二:去年,一次在麦当劳吃东西时,旁边桌上的一位妈妈先是催自己的儿子:“快点吃!你慢得像猪一样!我们上课时间就晚了!”

她儿子显然有了情绪,说:“不吃了!我们走吧!”

他这句话一下子令他的妈妈陷入歇斯底里状态,她暴跳如雷地训儿子,嘴里嘟噜出了一大堆别人难以听清楚的难听的话。

我这位朋友的儿子看不下去了,只有7岁的小家伙站出来对那位阿姨说:“怎么会有你这样的妈妈!”

这句话令那位妈妈惊讶地合不上嘴,等稍一醒过神来后,就二话不说拽着儿子的胳膊向外冲了出去。

故事三:小家伙只有三四岁话都说得不利索时,妈妈带着他在小区散步,迎面一条狗走了过来。

它像是一条流浪狗,脏兮兮的,似乎好多天没有管它了,妈妈本能地说了一句:“这条狗真丑!”

这句话被儿子抓住了把柄,常被妈妈教育讲礼貌的他对妈妈说:“你对狗怎么这么没礼貌!狗有狗的模样,你通过你的眼光看觉得它丑,狗狗们可不一定这么看。”

她讲完第三个故事后,我先是震惊得有一瞬间不知道说什么,接着和她一起大笑起来,笑完后,对她说:“你儿子真了不起,这么小就有大哲学家风范,已能站在动物的立场上设身处地地为它们考虑。”

我这是真心话。她也说,当时她完全被小不点给震惊了,她本来认为自己够有同情心了,但和儿子天然的“众生平等”相比,实在相差太远。

她说完这句话后,我感慨说:“你儿子不是你教的。”

她听过我的讲座《父母不是孩子的答案》,明白我这句话中的意思,一样感慨说:“的确不是我教的,是他自己长成了这样子,我一教,他就会被毁掉。”

也就是说,这个小家伙虽然很小,但他已是“成为自己的人”了。

8岁的他主动辞掉班长职位

其实,所有的孩子一开始都是“成为自己的人”,但抚养者们非得想按照自己的意志去塑造自己的孩子,于是孩子的意志就被压制了,最终在不同程度上丢失了自己。

一如撒旦的“养育婴儿的计划书”,很多父母在塑造孩子都在扮演“行使赏罚的天使”这个角色,他们要求自己的孩子达到某个条件,如果达到了,就奖励他,如果没达到,就惩罚他,于是孩子离自己的内心越来越远,而逐渐变成了父母意志的产物。结果,在家中,他们很容易被父母的意志所左右,在学校,也很容易被“行使赏罚”的老师所左右。

我这个朋友讲,上小学一年级时,她儿子的班里竞选班长。绝大多数孩子的竞选词都是父母或其他亲人所写,但她没有替儿子操办这种事,而是对有点焦虑的儿子说,你自己想说就说什么。

第一次竞选班长,他自然是什么都不会说,所以他要求最后一个发言,这样好先听听别的同学怎么说的。等所有同学挨个“念”完大人给写的看似精彩但其实又臭又长的竞选词后,他上去就说了三句话:“我叫×××,我希望大家支持我做班长,我会为大家提供最好的服务。”

结果,他以高票当上班长。但有趣的是,当了一年班长后,他觉得做班长太不舒服了,于是找到班主任说,他不想当班长了。那个班主任惊讶至极,她教了这么多年书,这是头一次遇到有不愿意当班长的孩子,而且这个孩子都不和家长商量就辞职不干了,这简直匪夷所思。

不过,老师们普遍不喜欢他。因为,老师们的赏罚手段对这个孩子差不多无效,他们夸奖他没用,惩罚他也没用,这个孩子不会轻易偏离自己的轨道。但同时,他也决不会成为一个问题儿童,因为他的内心自然会指引他走在自己所渴望的道路上,而这样的道路很少是不对的。

一些父母发现,他们的孩子有一个问题:喜欢一个老师,就喜欢一门课;讨厌一个老师,就讨厌一门课。但像这个孩子,是不会有这个毛病的,因为他热爱一门课是自己的选择,而不是老师行使奖励的结果,他不喜欢一门课也是他自己的选择,而不是老师行使惩罚的结果。所以,热爱一门课是忠于自己的选择,而不是忠于老师的选择。其他孩子热爱一门课则是对老师表忠心,但若老师令他讨厌,他就对这门课失去兴趣了。

这让我想起自己读小学时的故事。记忆中,我没逃过一次课,也从来都没厌过学,甚至连逃课的想法都没产生过,而且尽管有多个老师令我不大喜欢,但我所有科目都学得不错。那时的具体心境已记不得了,但可以说,驱动我学习的动力决不是父母和老师的奖励,而是掌握知识满足好奇心所带来的天然快乐。

不过,有趣的是,尽管我的成绩从来都排在前五名,只有一次最差到了第14名,同时我也很少惹事,但我却没成为少先队员,对于我这种学习成绩的孩子而言,这是绝无仅有的事。现在回想,这就很容易理解了,少先队员是老师们用来奖罚孩子们的工具,但我对获得别人的奖励兴趣很低,所以自己也不努力去表现,而老师们也讨厌我这种人,虽然学习好,虽然不惹事,但却怎么都掌控不了,所以他们不会将这种奖励浪费在我身上。

喜欢使用奖罚手段的父母和老师,都是渴望控制自己的孩子,让自己的孩子按照自己的意志成长变化,那样孩子就是他们意志的结果,就是他们的作品。但依照摩门教的传说,这就是行使撒旦之事。

居住在广州的国内知名幼儿教育专家孙瑞雪写了《爱和自由》一书,大致的观点是,父母的职责是用爱给孩子提供一个安全的环境,但至于孩子如何探索世界,那是孩子的自由。爱与自由,缺一不可,而如果他既获得了充分的爱,又获得了充分的自由,他就会一开始就是一个“成为自己的人”,而最终也势必会成为一个自我实现者。

(实习编辑:周丽贞)

39健康网

39健康网 全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20

全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20 周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24

周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24 一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30

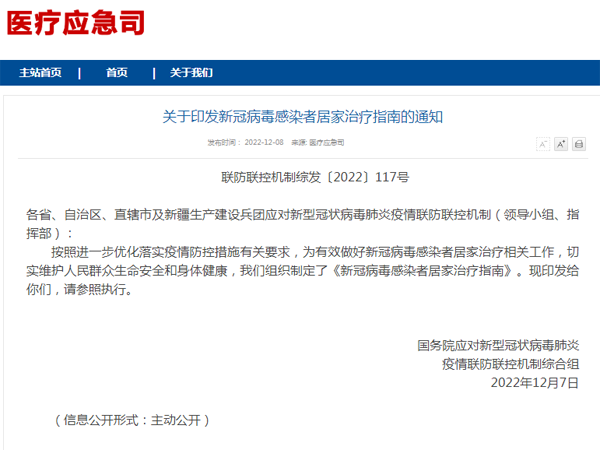

一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30 附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08

附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08 中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04

中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04 网络安全宣传周2022-09-02

网络安全宣传周2022-09-02 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11 网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02

网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02 自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试

自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试 你是什么级别的剁手党?心理测试

你是什么级别的剁手党?心理测试 皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试

皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试