(图注:徐嘉子,青苹果健康创始人兼CEO,是“熟人医患”模式的始创者,也是第一个把团购“地推模式”引入医疗行业来获取医生用户的先锋。)

创业两年多,很高兴看到整个移动医疗行业迅速发展和遍地开花,今天我想跟大家分享一下我对于“熟人医患”模式背后的思考。希望对同行和投资人有帮助。

还记得2013年8月我们创立“青苹果健康”的时候,当时医患沟通类型的公司全中国只有两家,x大夫和x雨医生。他们有一个共同的特点,都是做诊前的医患沟通,x大夫那时已经做了5年多,x雨医生还刚开始做。但是他们都不能解决一个问题——互联网上的信任问题。当用户进入互联网,找到了一个叫xx医生的互联网用户,总是会疑惑对面回复他的到底是不是真的医生。医疗行业,信任是最重要的。而信任是需要品牌沉淀的,不是说有就有的。

对于“轻问诊”这个概念,我一开始就不看好这个方向,原因很简单,它的替代品太多了,不会有付费转化。用户不会觉得提供的信息有价值而为之付费。一旦要收费,用户就会回到百度,回到各种论坛和群里去到处打听。说白了,轻问诊没有真正的商业价值,最终会走到一个死胡同。而且从宏观层面看,是一个倒退,本来可以通过技术手段获得的信息,现在需要浪费人工的时间来回答很基本的问题。所以轻问诊这个模式对于整个社会并没有创造价值。

经过这些思考,我们当时果断放弃了“诊前沟通”这个方向,选择从诊后沟通切入,这样又可以差异化,模式又比较靠谱能落地。当时我们觉得我们在做一个 医生的“随访工具”,然而经过上百次的陌生拜访,我们意识到超过50%的医生会误解“随访”这个概念。在临床,随访意味着需要收集病人病例资料,并且对病例资料做出识别和分析,最后可能会成为医生写科研论文的素材。但是,这并不是我们想做的!

于是,我们就开始思考,我们到底在做一件什么事情?因为青苹果健康平台上的病人都是医生看过的门诊病人,或者是手术病人,所以相对于网上的完全陌生的用户来说,青苹果上的医生和病人是熟人,于是我们想到了一个词 ——“熟人医患”模式。我们用这个模式成功融到了A轮,也用这个模式迅速从100个医生用户扩展改到了几万个医生用户。后面我们很高兴“熟人医患”模式被行业广泛接受并且复制,变成了一个行业的标准。

但是,这仅仅只是一个开始而已。大部分的人其实都不知道这个模式背后的逻辑,只是效仿了“熟人医患”这个概念,因为这个模式能融到钱。(中国的创业环境就是这样,硅谷创业首先要差异化,中国创业第一句问这个模式美国有没有,中国还有谁在做并获得了融资,大家更加喜欢去效仿被证明过的模式)。

在“熟人医患”模式中,最重要的是医生和他看过的病人。只有医生不行,那就不是熟人医患,是医生社区或者媒体;只有病人也不行,那就跟百度和各种论坛很像。不过我们很惊讶的发现,在做“熟人医患”的同行和部分投资人,只关注医生数量,这绝对是一个很深很深的坑!“熟人医患”模式能运作起来的根本是医生上来,把自己的病人也放上来,然后运用这个平台完成一系列的服务。所以这个模式需要很多病人的医生。哪些医生有很多病人?肯定是一线城市的三甲医院的医生。全中国一线城市和省会城市所有的三甲医院医生加起来,也就是30万左右。其他医院医生的病人没有那么多,他们根本就不需要“熟人医患”app!这30万中,还需要去掉一部分医生,有部分年纪大的医生不会用手机APP, 有部分医生比较满足于现状(比较懒),有部分医生想用但是院长主任不允许,所以最后剩下的可能也就是10万医生会在移动医疗平台上为病人提供服务。X大夫做了10年了,也就是几万的活跃医生。

另外,“熟人医患”并不是一个社交网络,有1万医生和5万医生是没有太大的区别的,每个医生都是一个独立的服务提供者,跟他自己的病人互动。比如河南的医生并不会因为山东的医生都在用,而去用某个移动医疗app, 熟人医患这个模式并不具备“网络效应”,反而跟很多OTO模式如外卖比较相似,一个个城市布点,但是布点前商业模式一定是清晰的。或者跟开酒店连锁相似,一定是在第一个地点已经盈利了,才会去考虑大规模扩张。

但似乎大家并没有看明白或者有意忽略了这个简单的道理 。在过去1-2年中, 出现了很多同行无脑拼命获取大量的医生,为了充大医生用户的数据,还会把护士,医学生,实习生和任何在医院工作的人都拉上来,都叫“医生用户”,偷换概念。三四线城市的医护人员收入少,就通过下载给补贴或者礼品的方式来获取用户。有些公司还每天公布他们的医生数量,似乎觉得这非常值得自豪,在我看来是非常幼稚的表现。仔细想想,大部分的小医生和护士用户其实并不需要“熟人医患”,出现了大规模卸载,用户留存惨不忍睹的现象。于是,他们忙着解决如何让用户留下来的问题,反而忽视了用户的真正需求。后面就出现了各种抽奖,八卦,娱乐新闻等等。看上去非常热闹,其实已经越走越偏了。

另外一个比较大的坑是用户,很多公司会偷换概念,混淆 “病人”和“用户”。 病人是生病的人,他们的价值和普通的用户是完全不一样的,可能是几千上万倍的差别。获取一个普通用户的成本相对比较低,获取一个真正的病人的成本是很高的,因为他们散落在人群中,识别度是很低的,需要通过有效的模式去获取。一个普通用户很有可能是互联网上打游戏的人,这些人可以成为用户,但是并不太会产生后续的使用和付费。互联网有各种手段可以完成野蛮粗暴的用户获取,但是移动社交时代这种方式已经失效,也因为线上获取用户成本越来越高,并不可持续。所以投资人在看公司的时候,需要问清楚用户是什么渠道来的。

我有很多投资圈的朋友,很多是校友或者同学,他们好几个人跑过来问我对于单病种的移动医疗公司(专做糖尿病,高血压,肿瘤等等)的看法。包括我们之前聊得投资人也问我,为何青苹果不从一个单病种切入。其实我认真的思考过这个问题。如果要做单病种,那么整个公司的运营模式和需要的人都完全不一样。如果一个单病种的移动医疗平台,用跟我们一模一样的地推方式去获取医生,每天看医生数量,看病人数量,看日活,那么这个公司很快会消亡,因为这些数字对于单病种的公司并不是最重要的,重要的是你能够解决什么问题。如果只是看数字,那肯定会被平台型公司灭掉,因为他们体量大,融到的钱多,并且都会野蛮快速的抢夺市场。单病种的公司对于这些是没有很强的抵抗力的。单病种和全平台的公司的目标和愿景是完全不一样的,这是一个选择,没有好坏,都可能很有价值,单病种的平台需要思考自己的真正价值在哪里。

以上思考和分享希望对在路上的同行和投资人有帮助。资本和人才,对于整个社会来说永远是稀缺资源,中国医疗行业还有很长的路要走,要做的事情还有很多,希望我们一起探索,一起学习,一起进步,把社会资源用在真正有价值的事情上,共同推动中国的医疗进步!

39健康网

39健康网 全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20

全球首例!试管婴儿技术成功阻断环状染色体,他们终于生下健康宝宝2024-03-20 周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24

周宏伟:用检验医学打造健康新标靶2023-08-24 一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30

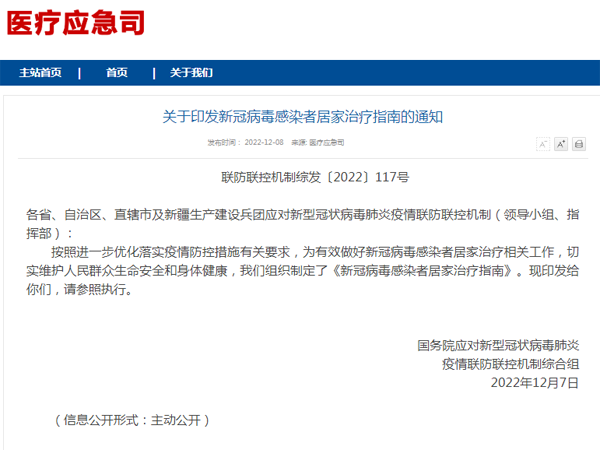

一胖毁所有?不,被你嫌弃多年的脂肪,其实好处不少2023-01-30 附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08

附常用药参考表!国家发布新冠病毒感染者居家治疗指南2022-12-08 中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04

中国万人研究:8大负面情绪堪称“催老剂”,比抽烟还伤身2022-11-04 网络安全宣传周2022-09-02

网络安全宣传周2022-09-02 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?2022-07-11 网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02

网络流传的补龋齿的方法靠谱吗?广医口腔儿牙医生给出了专业解读2022-06-02 自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试

自卑心理评估,测你内心真实的自卑程度心理测试 你是什么级别的剁手党?心理测试

你是什么级别的剁手党?心理测试 皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试

皮肤容易过敏是特禀体质吗?心理测试