近日,中山大学副校长、中山六院胃肠病学研究所所长兰平教授和胃肠病学研究所副所长左涛研究员团队于国际病毒学知名杂志Journalof Medical Virology (IF=12.7, Q1) 发表题为“Baseline gut microbiomefeatures prior to SARS-CoV-2 infection are associated with host symptoms in andpost COVID-19”的研究文章,文章具体揭示了新冠前基线肠道菌群水平与病毒感染后人体症状表现及后遗症的关联性,有助于进一步探究利用肠道菌群抗病毒感染的可行性。

每个人的肠道内寄居了超过40万亿的细菌,由它们组成的肠道菌群,对人们的免疫力、消化和代谢等方面产生重要影响,与我们的生活和健康息息相关,因此肠道菌群也被称为“第二大脑”。但不同人群不同个体之间,其基线肠道菌群存在巨大的差异,故而对人体对疾病的易感性影响也相差甚远。

既往研究报道,肠道菌群与个体感染新型冠状病毒(SARS-CoV-2,下述简称“新冠”)后的疾病严重程度显著相关。但由于缺乏患者感染新冠前的基线肠道菌群信息,现有的研究不能进一步探讨菌群是如何先验性地调控相关症状的,也不能阐明有哪些菌群在相关症状的调控中扮演了重要的角色。基于这一科学问题,该院兰平、左涛团队进行了一项探索性的、关于微生物组-COVID-19的纵向研究(新冠感染前后随访)。

首先,研究团队提出假设:在稳态下,基线肠道菌群巨大的异质性可能会使得个体的免疫力和对病毒的易感性有较大的差异,并在遇到病毒感染(例如 SARS-CoV-2感染)时介导机体产生不同的免疫反应和症状。为了验证这一假设,团队招募了国内不同区域的年轻健康志愿者,组成了一个高质量高度均质化的队列。项目在志愿者感染新冠前,采集了所有志愿者的粪便样本,并提取其中的肠道菌群作为基线数据,并在志愿者自然感染新冠后对其进行随访,以评估他们感染新冠后的相关症状及后遗症表现。

研究结果表明,个体的基线肠道微菌群特征与其感染新冠后的不同症状反应,特别是胃肠道受累和延绵存续的后遗症,呈现出以个体和人群依赖性的、错综复杂的相关性。更重要的是,该研究首次提出稳态下的基线肠道菌群可能会导致个体抵御呼吸道病毒感染的能力存在显著差异。

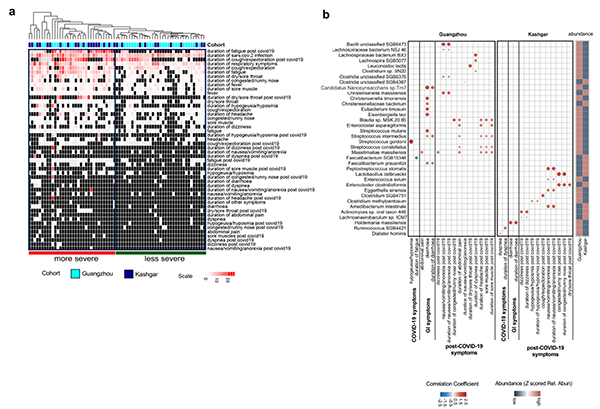

人体基线肠道菌群与感染新冠后症状和新冠后遗症的相关性

研究发现,新冠感染后症状不严重的个体中,肠道菌 Ruminococcus callidus 的含量相对丰富,而新冠感染后症状相对严重的个体中,肠道菌Bacilli bacterium, Veillonella tobetsuensis, and Eubacteriumsp NSJ 61的含量相对丰富。此外,4中Streptococcus属的肠菌与新冠后症状的强度和持续时长成正相关(尤其Streptococcus intermedius)。研究还发现,肠道中肠菌Fecalibacterium prausnitzii的存在是新冠感染后消化道症状的保护性因素;当个体不存在Fecalibacterium prausnitzii时,容易产生新冠感染后消化道反应。

该院在读博士生梁冠湛、黄子誉和曹智睿为研究论文的共同第一作者,兰平教授和左涛研究员为论文的共同通讯作者。

(通讯员:张婷婷、戴希安、乐虞莹 图片:医院供图)

张双国

张双国

吴鹏波

吴鹏波

李慧

李慧

程梦婕

程梦婕

孔朝红

孔朝红

女性私处发黑,是因为“经历”太多了?原因可能有2个,别想歪了2025-06-05

女性私处发黑,是因为“经历”太多了?原因可能有2个,别想歪了2025-06-05 “地暖”辐射大?杀精又致癌?央视的一个试验告诉你答案2025-06-05

“地暖”辐射大?杀精又致癌?央视的一个试验告诉你答案2025-06-05 为什么有人“下面”没毛?女性私处毛发的秘密,了解一下有好处2025-06-05

为什么有人“下面”没毛?女性私处毛发的秘密,了解一下有好处2025-06-05 阴道松弛要怪性生活?除了性生活,这几个原因,男女都需要知晓2025-05-22

阴道松弛要怪性生活?除了性生活,这几个原因,男女都需要知晓2025-05-22 女人“下面松弛”,是性生活过多?一多一少都会影响,男女需知2025-05-13

女人“下面松弛”,是性生活过多?一多一少都会影响,男女需知2025-05-13 男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30

男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30 老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16

老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16 为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16

为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16 严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16

严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16 一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16

一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16