指导专家:中山大学孙逸仙纪念医院神经科 陶恩祥教授、主任医师;梁嫣然主任医师

4月11日是第28个“世界帕金森病日”,今年帕金森病日的主题是:“和谐共生 美好生活”。

帕金森病是最常见的神经系统退行性疾病之一,流行病学调查显示,我国帕金森病患病人数约占全球半数左右,我国65岁以上老年人群帕金森病患病率约1.7%。预计到2030年,中国帕金森病患者将达到490万(全球约870万)。

中山大学孙逸仙纪念医院神经科梁嫣然主任医师提醒,帕金森病不单影响患者的活动能力和生活,还会影响心理健康,且其危害性不容小觑。因此,帕金森病的治疗也应从“心”开始,对患者出现的心理健康问题进行及时专业的干预。

不仅是“手抖”,睡眠障碍、焦虑等也需警惕

“说到‘帕金森病’,相信大部分人脑海中第一时间浮现的是一位“手抖”的老人家。”梁嫣然主任医师介绍,帕金森病最典型的症状确实是运动症状,主要包括:静止性震颤、运动迟缓、肌强直以及姿势步态异常等。其典型表现为:患者动作缓慢,例如行走、书写、吞咽、起床、翻身、扣纽扣等动作困难;静止时手脚、头部甚至嘴唇下颌不自主地震颤,紧张时加剧;身体失去柔软而变得僵硬,易造成平衡障碍,出现小碎步、前冲步态、开步及转身困难、“冻结步态”等。

帕金森病的运动症状固然是影响病人生活质量的“罪魁祸首”,然而容易被大家忽视的是,其非运动症状也往往对患者的生活造成极大的困扰。

梁嫣然主任医师指出,帕金森病的非运动症状包括:嗅觉减退、便秘、睡眠障碍、焦虑抑郁等。例如:失眠(包括入睡困难、早醒、觉醒次数增多等)、生动的梦境、噩梦和白天思睡;思维、情绪和记忆力改变,常见有抑郁和焦虑,认知功能减退严重可至痴呆;便秘、尿频、尿急、性功能障碍、体位性低血压等;严重的患者可出现错觉、幻觉、妄想等精神症状。

正确面对帕金森病,关注“帕友”心理健康

目前,虽然帕金森病仍然为一种不可治愈的疾病,但经过规范系统的治疗,可以有效缓解症状,提高患者的生存质量。梁嫣然主任医师介绍,帕金森病应强调综合性治疗,以药物治疗为主,与康复理疗、心理治疗、日常生活调整和外科手术等相结合。

“治疗帕金森病的药物种类较多,用药方案需依据病情个体化,选择合适的药物,用药剂量应该以产生满意疗效的最小剂量,必要时根据病情缓慢增加剂量。”梁嫣然主任医师介绍,随着疾病的进展,所需服用的药物剂量越来越大,服用药物的种类也越来越多,因此“帕友”或是照料者要注意规范规律服药,注意药物副作用。有疑问时应及时咨询医生,切忌突然停药。

目前治疗帕金森病的手术方法主要有两种,包括:脑深部电刺激术和神经核毁损术,两者可在一定程度上改善患者的症状,但后者因其创伤性和不可逆性需要更为谨慎的评估。同时,“帕友”应当注意日常生活习惯及生活方式,适当进行康复锻炼,减少并发症的产生。

帕金森病不单影响患者的运动能力,还会影响心理健康,其中最常见的心理问题是焦虑和抑郁。梁嫣然主任医师介绍,随着疾病的进展,患者的心理问题可能越发凸显,因此要注意学会肯定自己、接受自己,积极参加家庭及社会活动,多与他人沟通交流,必要性适当药物干预。

为更好宣传和普及帕金森病相关知识,中国康复医学会帕金森病与运动障碍病康复专业委员会联合中山大学孙逸仙纪念医院帕金森病及运动障碍团队,将于2024年4月7日(周日) 下午2:30至5:30开展现场科普讲座、现场义诊、健康咨询等活动,从帕金森病预防、治疗、康复照料等一系列问题入手,解答“帕友”深藏心中多年的疑惑。

活动详情

1、活动时间:2024年4月7日 下午2:30至5:30(周日)

2、活动地点:中山大学孙逸仙纪念医院北院区博济楼一楼大礼堂

(广州市越秀区沿江西路107号)

3、活动安排:

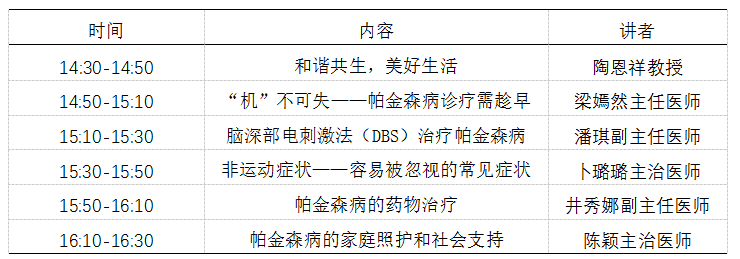

①讲座

②义诊

时间:16:30-17:30

主题:帕金森病相关知识咨询及义诊

坐镇专家:中山大学孙逸仙纪念医院帕金森病及运动障碍团队

(编辑/杨美云 通讯员/黄睿、林栩琪、卜璐璐)

徐嘉文

徐嘉文

权鑫

权鑫

颜炳柱

颜炳柱

女人“下面松弛”,是性生活过多?一多一少都会影响,男女需知2025-05-13

女人“下面松弛”,是性生活过多?一多一少都会影响,男女需知2025-05-13 一个女人没有阴道会怎么样?石女,究竟与正常女性有啥区别?2025-05-13

一个女人没有阴道会怎么样?石女,究竟与正常女性有啥区别?2025-05-13 越来越多中国女性得肺癌,这四个原因几乎每家都有,令人心酸2025-05-13

越来越多中国女性得肺癌,这四个原因几乎每家都有,令人心酸2025-05-13 没了子宫的女人,身体会有6个变化!都知道的人很少2025-05-13

没了子宫的女人,身体会有6个变化!都知道的人很少2025-05-13 经期没忍住同房了,会有什么后果?为啥来月经的女生欲望会变强?2025-05-08

经期没忍住同房了,会有什么后果?为啥来月经的女生欲望会变强?2025-05-08 男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30

男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30 老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16

老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16 为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16

为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16 严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16

严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16 一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16

一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16