耳朵可以说是人体最敏感的部位之一了,我们大都有这么个经验:别人凑耳朵旁边吹口气,都是痒得不行,更不用说要进个什么小东西,那真是要“抓耳挠腮”个没完没了。

虽然我们对外界的刺激源万分小心,但如果是本来就戴在身上、甚至是耳边的东西,却很容易让人掉以轻心。一位女孩睡前忘记取下耳钉,上面的塑胶耳堵掉进了耳朵里,还以为是耳朵长了个怪“肉芽”,可让所有人都虚惊了一场。近日,她在中山大学附属第六医院睡眠呼吸障碍诊疗专科张湘民教授的帮助下,取出了耳堵,恢复了健康。

张湘民教授提醒大家,如果有佩带耳饰,晚上睡觉前最好把饰物取下来,以免引起不必要的麻烦,如果遇到异物掉到耳朵里,应该尽快到医院取出,异物存留时间一旦过长,很容易引发耳朵感染,并发中耳炎,外耳道炎症,更有甚者会损伤听力。

睡前一时嫌麻烦,耳中悄悄“长肉芽”

“医生医生您快给我看看,我这耳朵里是不是长了个肉芽?” 一大早,黄小姐(化名)就等在了中山六院睡眠呼吸障碍诊疗专科门诊外,神色很是紧张,还一直在掏耳朵。

“我总感觉耳朵很闷,好像能摸到一个小小的圆圆的肉芽,不知道什么时候长出来的,很可怕啊!”黄小姐拉着睡眠呼吸障碍诊疗专科张湘民教授,让他看自己的左耳:“就是这!现在连听声音都听不清了,这可怎么办啊!”

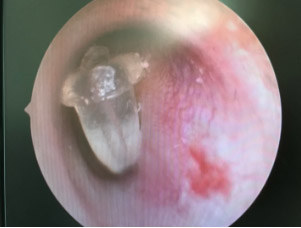

张湘民教授随即给她安排了一个耳内镜检查,这一查,神秘的“小肉芽”就现形了——竟是一枚小小的塑胶耳堵!

这是怎么回事呢?原来,黄小姐平素就有佩戴耳钉饰品的习惯。本来正确操作应是在睡前便取下耳钉,但她嫌麻烦,经常不取耳钉就直接睡觉。有时候早上睡醒,常会发现耳钉在睡眠过程中松脱掉落。每次黄小姐都没有太在意,可没想到,用来固定耳钉的耳堵这回刚好掉进了耳朵里。

异物入耳速求医,切勿盲目用手掏

外表看起来不明显,在耳内镜里可是一览无余,小小的塑胶耳堵用手总也掏不出来,还因为多次掏取,耳堵被越推越深,耳道都被指甲刮破了。原本是马上求诊就能解决的小事,异物本身伤害性也不大,因为错误的掏取方式反而伤到了自己,真是让人哭笑不得。

发现了病因就好办了,张湘民教授在耳内镜下,轻柔细致地把这个“肉芽”给夹取了出来。清除了耳道中的异物,黄小姐立马不觉得耳朵发闷了,听力也恢复了。

小小的塑胶耳堵差点惹出了大麻烦。张湘民教授提醒大家,如果有佩带耳饰,晚上睡觉前最好把饰物取下来,以免引起不必要的麻烦,如果遇到异物掉到耳朵里,应该尽快到医院取出,异物存留时间一旦过长,很容易引发耳朵感染,并发中耳炎,外耳道炎症,更有甚者会损伤听力。

【医生点评】 小而无刺激性的异物,可长期存留而无任何症状;较大的异物则可引起耳痛、耳鸣、听力下降、反射性咳嗽等。有些动物性异物如活昆虫等,可在外耳道内爬行骚动,引起剧烈耳痛和耳鸣;植物性异物遇水膨胀后,则有可能引起植物性炎症和刺激或压迫外耳道,导致胀痛等不良反应。总而言之,身体若感到“入侵”的警报,求助于医生才是最合理安全的解决方法,“一阳指”可不是万能的哦!(通讯员:简文杨、李饶尧)

吴天鹏

吴天鹏

刘泽群

刘泽群

张家兴

张家兴

悄悄“偷走”男性寿命的4种行为,一个比一个难缠,你占了几个?2025-04-22

悄悄“偷走”男性寿命的4种行为,一个比一个难缠,你占了几个?2025-04-22 男性对丝袜着迷,就是心理变态吗?提醒:若有这2种行为,请克制2025-04-22

男性对丝袜着迷,就是心理变态吗?提醒:若有这2种行为,请克制2025-04-22 单身男士的疑问:为啥有些女生胸部柔软像面包,有些却硬得像馒头2025-04-22

单身男士的疑问:为啥有些女生胸部柔软像面包,有些却硬得像馒头2025-04-22 女生的腋毛太多,是一种怎样的体验?为什么别人的腋下那么干净?2025-04-22

女生的腋毛太多,是一种怎样的体验?为什么别人的腋下那么干净?2025-04-22 女孩子正常的私处应该长啥样?如何判断它是否健康?有3个标准2025-04-22

女孩子正常的私处应该长啥样?如何判断它是否健康?有3个标准2025-04-22 男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30

男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30 老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16

老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16 为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16

为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16 严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16

严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16 一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16

一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16