本文作者:北京东直门医院骨三科 王逢贤副主任医师

腰椎术后为什么还要吃“镇痛药”?

腰椎手术后我们会常规给病人服用非甾体抗炎药(NSAIDs),但是有一部分患者会不理解,拿着药片问“医生,我手术不是已经做完了吗?您说神经已经解除压迫了,为什么还要让我吃止痛药啊?”

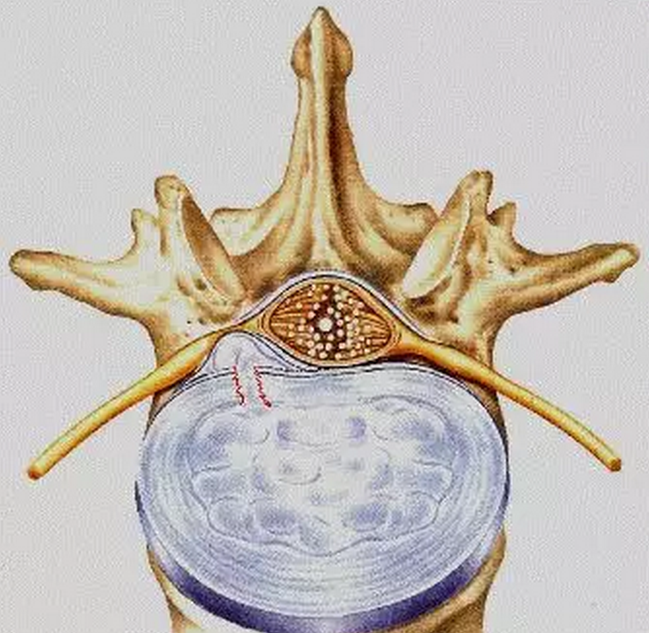

要解答这个疑问,首先我们要简单复习一下腰椎间盘突出引起疼痛的三大原因。

(1)破裂的椎间盘产生化学物质的刺激及自身免疫反应使神经根发生化学性炎症;

(2)突出的髓核压迫已有炎症的神经根,使其静脉回流受阻,进一步加重水肿,使得对疼痛的敏感性增高;

(3)受压的神经根缺血。

上述三种因素相互关联,互为加重因素。

在手术中我们通过摘除突出的椎间盘髓核组织、清理骨赘、清理增厚的韧带,解除了对神经根的压迫,这对于椎间盘突出引起疼痛的第二个原因是非常理想的处理方案;但是神经根的炎症反应需要一段时间恢复,而且椎管内的损伤在恢复之前,会不停释放炎症反应因子,刺激神经引起疼痛,所以在局部恢复过程当中,需要口服非甾体类消炎药,控制炎症反应缓解疼痛,这对于提高患者术后生活质量,是非常重要和有必要的。

接下来让我们了解非甾体类消炎药(NSAIDs):

其实很多人对非甾体类消炎药(NSAIDs)的认识存在一定误区:

误区一:这是一种 “止痛药”、是为了缓解疼痛的,容易依赖;

误区二:这类药物含激素;

误区三:能不吃就不吃,痛得受不了才吃。

我们来逐一作答:

第一点,首先请注意,这一类药物不叫“镇痛”药,而是叫“非甾体类抗炎药”,它是通过抑制前列腺素的合成,发挥其解热、镇痛、消炎作用。NSAIDs用于治疗的根本作用是控制炎症,通过抗炎作用而缓解疼痛,而不是简单的止痛,和吗啡、可待因等作用于神经的麻醉性止痛药是完全不同的,不存在成瘾性。

第二点,非甾体类消炎药不是激素类药物(尽管泼尼松、可的松等确实是激素类药物,但不是所有带“松”的药物都是激素)。

第三点,NSAIDs正确的服用原则是“按时服用”,而不是“按需服用”,“按需服用”指的是疼痛才吃,不痛不吃,这是错误的,会将药物的疗效大打折扣;“按时服用”指的是按每种药物的使用说明,在规定的时间点服用。

目前对于腰椎术后多长时间,局部炎症反应以及炎症因子可以减少或消失还没有明确的研究结果。我们以膝关节置换手术术后炎症反应恢复正常的时间作为参考,一般膝关节置换术后,炎症因子浓度会在6~8周左右逐渐恢复正常。腰椎微创手术创伤小于膝关节置换手术,炎症反应理论上恢复时间应该快于膝关节置换手术,腰椎开放手术的创伤与膝关节置换类似,我们认为腰椎微创术后口服4~6周、开放术后口服6~8周非甾体类消炎镇痛药,对于缓解术后患者疼痛症状,比较舒适的康复,是有必要的。

附常用非甾体类消炎止痛药物名称:

阿司匹林、布洛芬、芬必得、萘普生、吲哚美辛(消炎痛)、双氯芬酸钠(扶他林、英太青、戴芬等)、炎痛喜康、美洛昔康(莫比可)、乐松片、塞来昔布(西乐葆)、依托考昔(安康信)、艾瑞昔布等。

小结:

1、非甾体抗炎药不仅仅是止痛药,主要通过控制炎症缓解疼痛,而不是简单的止痛;

2、根据病情需要服用药物,在服用期间若无不良反应,建议每日规律服用,而不是感到疼痛时再服用;

3、为避免不良反应,不要同时服用2种或2种以上的消炎止痛药;

4、如果患者有消化道溃疡或胃肠疾病,可以口服COX-2 抑制剂,如塞来昔布(西乐葆)等。

专家介绍

王逢贤 副主任医师

业务专长:颈椎病、腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄、脑瘫外科、四肢创伤骨折治疗。擅长椎间孔镜技术治疗腰椎间盘突出症,腰椎管狭窄症,在解除病痛的基础上,使病人的切口尽量小,瘢痕不明显,满足患者日益提高的医疗服务需求。

出诊时间:周三下午(专科门诊)

周四下午(专家门诊)

周林

周林

赖义明

赖义明

史珂慧

史珂慧

女人“下面松弛”,是性生活过多?一多一少都会影响,男女需知2025-05-13

女人“下面松弛”,是性生活过多?一多一少都会影响,男女需知2025-05-13 一个女人没有阴道会怎么样?石女,究竟与正常女性有啥区别?2025-05-13

一个女人没有阴道会怎么样?石女,究竟与正常女性有啥区别?2025-05-13 越来越多中国女性得肺癌,这四个原因几乎每家都有,令人心酸2025-05-13

越来越多中国女性得肺癌,这四个原因几乎每家都有,令人心酸2025-05-13 没了子宫的女人,身体会有6个变化!都知道的人很少2025-05-13

没了子宫的女人,身体会有6个变化!都知道的人很少2025-05-13 经期没忍住同房了,会有什么后果?为啥来月经的女生欲望会变强?2025-05-08

经期没忍住同房了,会有什么后果?为啥来月经的女生欲望会变强?2025-05-08 男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30

男人3分钟算快吗?多久才正常?3个生理知识,男女都该了解2024-08-30 老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16

老年艾滋病患者增长:比文盲更要命2024-08-16 为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16

为什么得肾结石的男性越来越多?跟3种食物有关,你可能也天天吃2024-08-16 严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16

严肃科普:男人一定要割“皮”吗2024-08-16 一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16

一个伤肾的坏习惯,却有3亿人沉迷2024-08-16