报道专家 | 中国医科大学内分泌研究所所长滕卫平教授

记者|渝小苏

来源|医学界内分泌频道

自1995年起,为了减少碘缺乏病,我国开始推行全民食盐加碘行动。据报道,至2009年,我国居民使用碘盐覆盖率已接近98%,可以说全国各地几乎无法购买到不含碘添加剂的食盐。2018年发表于Nature review Endocrinology的最新综述显示,我国已属于碘充足地区。

与加碘盐政策并行的,是我国不断攀升的甲状腺疾病发生率,亚临床甲减、甲状腺结节、甲状腺癌等的发生率也在迅速增长。这除了与诊断技术和水平提高相关之外,不少人也提出疑惑:甲状腺疾病和碘营养状况有无关联?每天食用碘盐和碘过量会导致甲状腺疾病吗?

疑点众多,需拿数据说话。2015年6月至2017年9月,受国家卫生部门委托,中华医学会内分泌学分会组织了甲状腺疾病与碘营养全国31省自治区流行病学研究(简称“TIDE项目”),对全国随机抽样的78470例大样本人群进行调研,让这些问题有了最新、最权威的答案。

在今日杭州召开的中华医学会第十七次全国内分泌学学术会议暨第十届华夏内分泌大会上,项目负责人、中国医科大学内分泌研究所所长滕卫平教授汇报了TIDE项目的结果。

图1 滕卫平教授现场演讲

全人群碘营养状态:我国目前已无碘缺乏省份

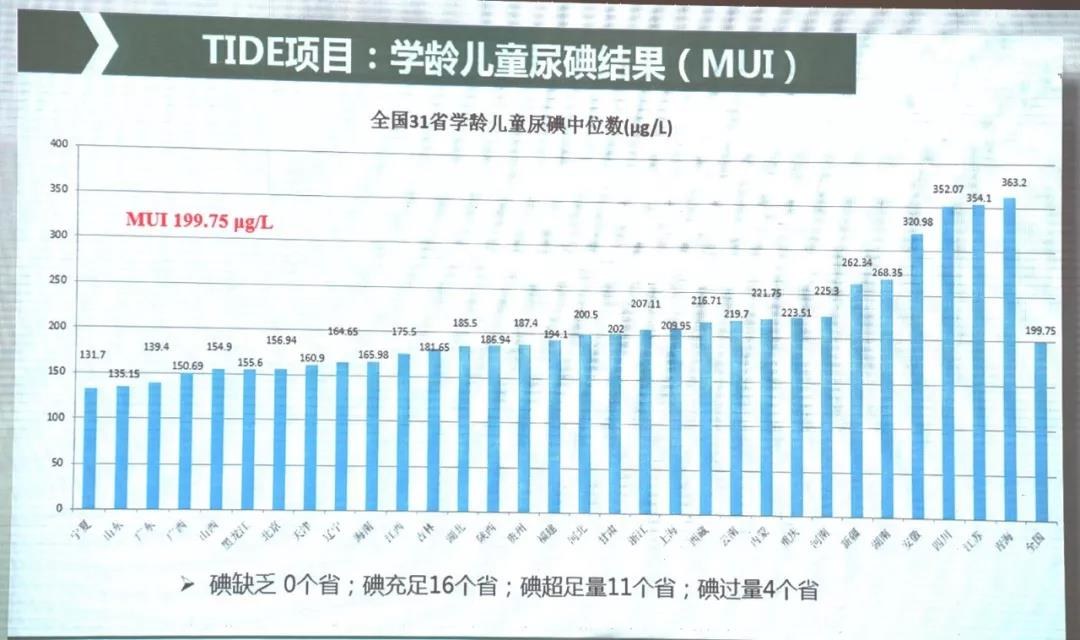

目前,关于全人群碘营养状态,国际普遍参考的是学龄儿童尿碘浓度中位数水平:<100ug/L为碘缺乏(DI),100~199ug/L是碘充足(AI),200~299ug/L是碘超足量(MAI),>300ug/L是碘过量(EI)。

TIDE项目显示,目前全国平均学龄儿童尿碘中位数为199.75ug/L,已属于碘充足状态(接近碘超足量)。从省份分布来看,目前碘缺乏0个省,碘充足16个省,碘超足量11个省,碘过量4个省(安徽、四川、江苏、青海)。

同时,与碘缺乏相关的甲状腺肿患病率,已由1999年的5.02%下降到2017年的1.17%(控制目标为5%以下),已达到历史最低水平。“目前,我国已经达到碘缺乏的控制目标,应该充分肯定全民加碘政策的成果。”滕卫平教授说道。

图2 TIDE研究显示全国31省学龄前儿童尿碘结果,来源自现场幻灯片

全民加碘20年:显性甲状腺疾病未增加,1/5人群有结节

结合之前全国流行病学调查结果,滕教授展示了甲状腺疾病的患病现状和历史变化。总体而言,临床甲亢、临床甲减、自身免疫性甲状腺炎等显性甲状腺疾病患病率并未明显增加。2017年流调显示,我国临床甲亢患病率为0.8%,Graves病为0.5%,TPOAb阳性率为10.19%,TgAb阳性率为9.7%。

但值得注意的是,甲状腺结节的患病率的确在不断攀升:1999年为2.73%,2011年为12.80%,而2017%最新患病率为20.43%。“我们现在常说,每5个人里面就有1个有甲状腺结节,此言不假。”滕教授说道。

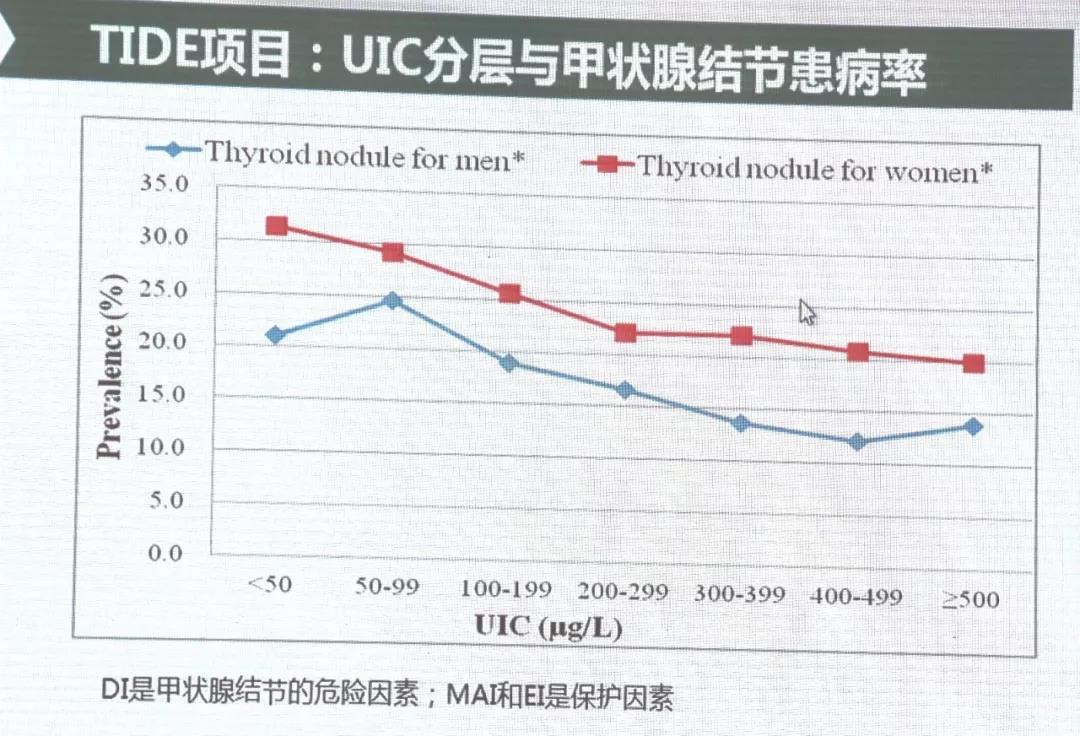

碘过量会导致结节高发?不,碘缺乏才会!

甲状腺结节高如此发,与碘摄入量增加有关吗?研究组将甲状腺结节患病率与碘营养状态进行了分层比较,发现:碘缺乏、充足、超足量和过量组的甲状腺结节患病率依次下降,为22.63%,21.11%,18.41%和16.21%(p<0.0001)。

以碘充足为参考值,碘缺乏时甲状腺结节的患病相对危险比为1.27(1.19~1.37),而超足量和过量组分别为0.88(0.80~0.97)和0.74(0.65~0.85)。

图3 男女甲状腺结节(蓝线与红线)患病率与尿碘浓度之间的关系,来源自现场幻灯片

也就是说,碘超足量和过量是甲状腺结节的保护因素,碘缺乏才是危险因素。因此,甲状腺结节患病率显著增高,可能与B超分辨率提高和筛查机会增加有关,目前尚未发现与碘过量之间的关系。

甲亢、甲减、抗体阳性:碘缺乏危害大于碘过量

碘过量与甲状腺结节“撇清了关系”,那么其他甲状腺疾病又与碘营养状况有何关联呢?TIDE研究结果发现:

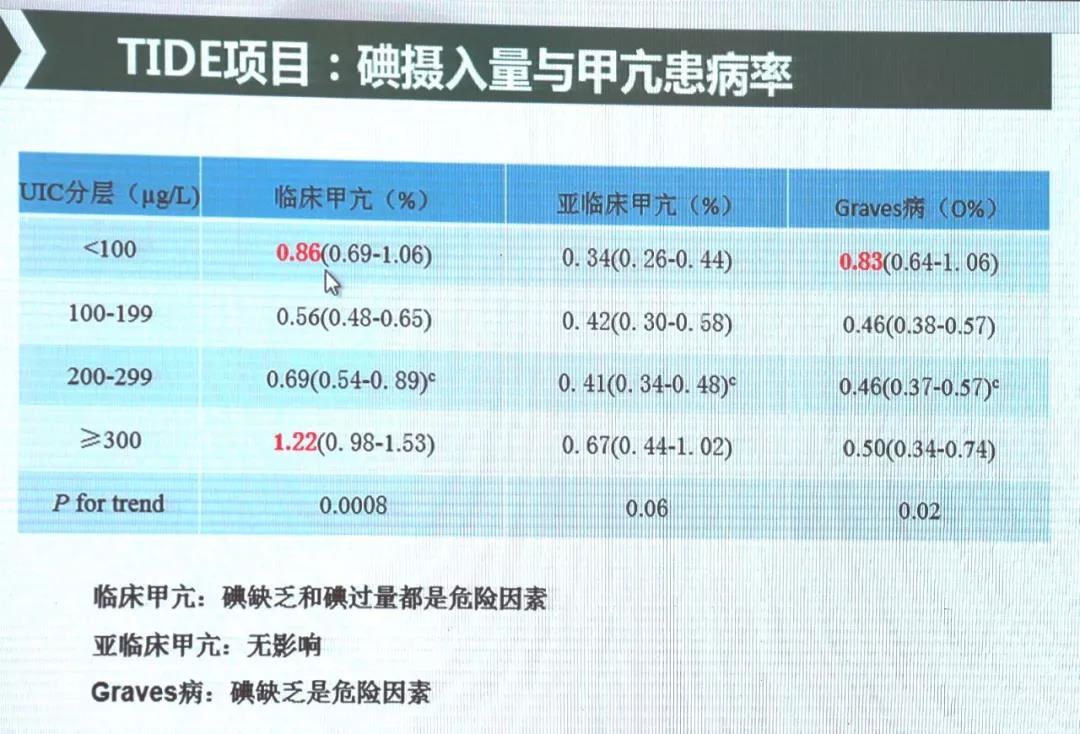

甲亢

对于临床甲亢而言,碘缺乏和碘过量都是危险因素;就Graves病来说,只有碘缺乏是危险因素;碘营养状况对亚临床甲亢无显著影响。

图4 TIDE项目显示碘摄入量与甲亢患病率的分层图,来源自现场幻灯片

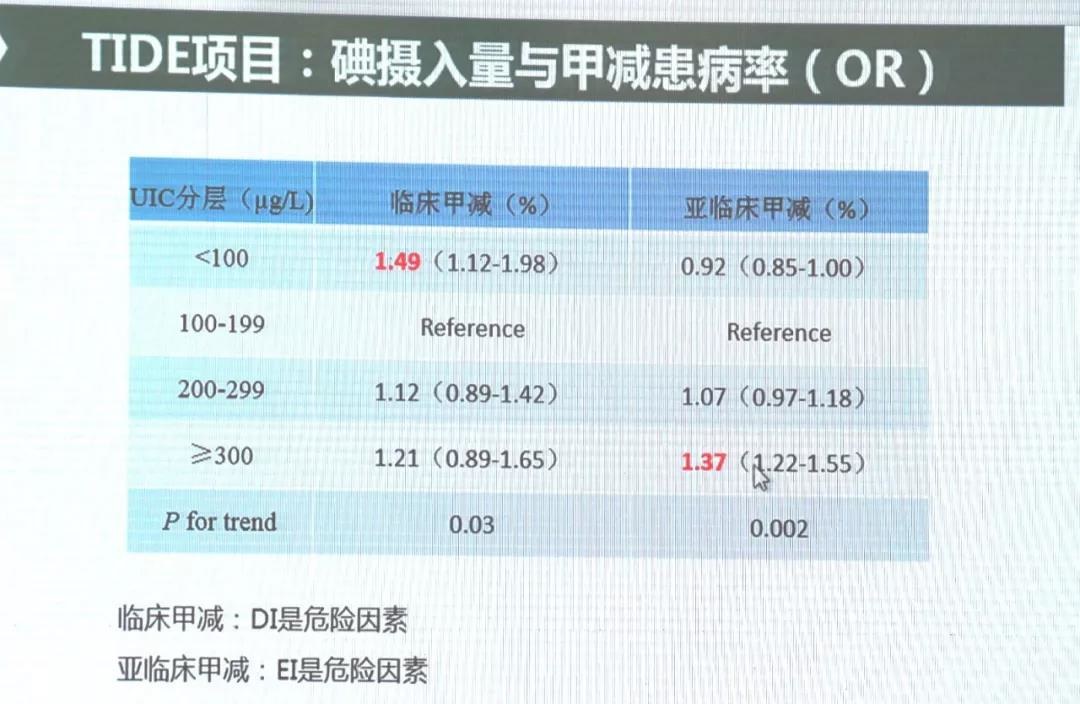

甲减

碘缺乏是临床甲减的危险因素,碘摄入量增加对疾病患病率无显著影响;但是,亚临床甲减的患病率随着碘摄入量增加而升高。

图5 TIDE项目显示碘摄入量与甲减患病率的分层图(OR),来源自现场幻灯片

研究组进一步对血清TSH中位数与尿碘浓度的关系进行了分析发现:总人群、参考值人群、无疾病人群的血清TSH都随着尿碘浓度的增加而升高。而对亚临床甲减进一步分类发现,只有非自身免疫性亚临床甲减与碘过量相关,而自身免疫性疾病与尿碘浓度无关。

高碘摄入为何导致TSH水平升高?滕教授在会上表示,目前尚无十分确切的证据解释。“我们的动物研究显示,高碘摄入会导致垂体D2(脱碘酶)活性受抑制,可能与TSH升高有关。”

甲状腺抗体阳性

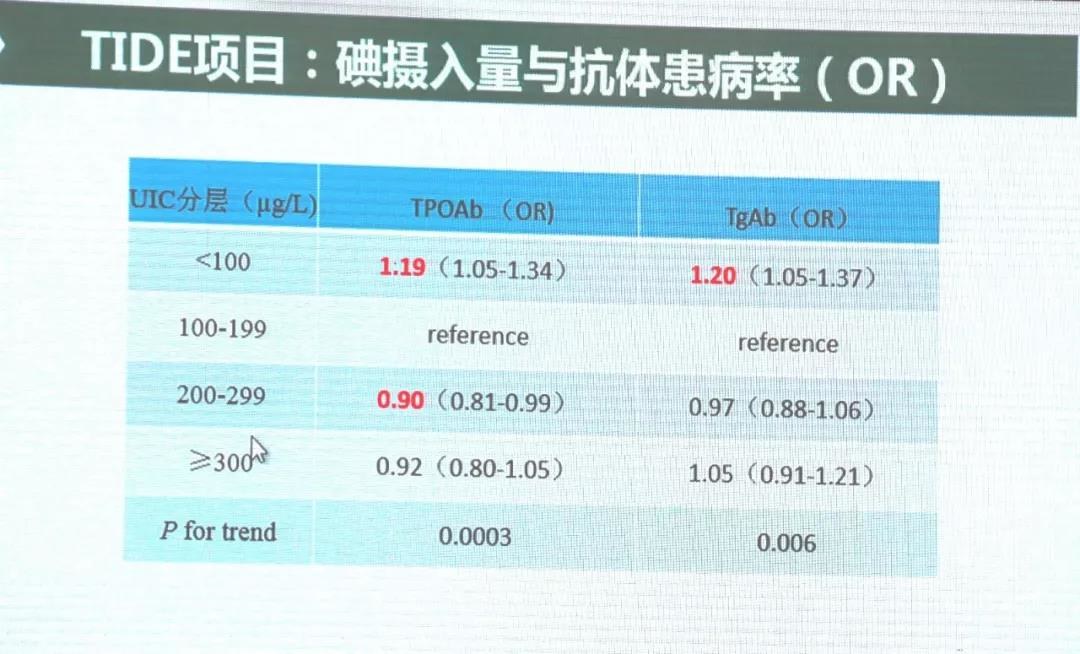

与之前调查不同的是,此次TIDE项目显示,碘缺乏是危险因素,而碘摄入量增加对抗体阳性患病率无影响。并且,尿碘200~299ug/L是TPOAb阳性的保护因素。

图6 TPOAb和TgAb阳性率随着碘摄入量增加而降低,来源自现场幻灯片

“因此,我们并没有发现碘摄入量增加与自身免疫性甲状腺炎、临床甲减和Graves病之间的关系。”滕卫平教授总结道,“但是与此相反,碘缺乏不仅可以引起碘缺乏病,而且与大多数甲状腺疾病相关。碘缺乏的危险超过碘过量,因此控制甲状腺疾病,也需要坚持全民加碘的政策。”

碘充足和碘超足量:是时候该合并了

上文提到,目前国际上通常将碘营养状态分为4类(碘缺乏、充足、超足量和过量)。之所以将碘充足和超足量划分开,其中重要原因是考虑到超足量组可能会发生碘性甲亢的危险,而碘过量组还可能会有自身免疫性甲状腺疾病的风险。

而TIDE项目显示,成人碘充足与碘超足量组之间,大多数甲状腺疾病患病率无显著差异,而桥本甲状腺炎(AIT)、TPOAb阳性和甲状腺结节三者的患病率在超足量组更低。并且,其他研究者也已经在儿童血清Tg的研究中发现这两组的甲状腺状态无显著差异。此外,目前推荐妊娠妇女的碘充足上限是250ug/L,而成人的上限为200ug/L,二者之间存在一定矛盾。

“因此,我们提出建议,合并碘充足和碘超足量的分类,统一为碘充足,定义为尿碘中位数100~299ug/L。”滕教授表示。“这样做除了能进一步简化分类,方便临床操作之外,还能够有助于进一步改善全民碘营养状况,特别是妊娠妇女的碘营养。”

总结

我国目前是碘营养充足国家,已达到控制目标。应充分肯定全民食盐加碘政策的成果。

20年的食盐加碘没有增加我国显性甲状腺疾病的发病率,包括临床甲亢、临床甲减、自身免疫性甲状腺炎。

有关甲状腺结节患病率增高,目前尚未发现其与碘过量之间的关系,相反碘超足量和碘过量是甲状腺结节的保护因素。

亚临床甲减患病率显著增高与全民TSH水平升高有关,与甲状腺自身免疫无关。

本研究没有发现碘摄入增加与甲状腺自身免疫之间的关系,进而也没有发现临床甲减与碘摄入量的关系。

碘缺乏与大多数甲状腺疾病相关。碘缺乏的危险超过碘过量,所以控制甲状腺疾病也需坚持全民加碘政策。

本研究首次发现,成人碘充足和超足量组的患病率没有显著差异,建议修改碘营养分类,将二组合并为碘充足组,有利于进一步改善碘营养,特别是妊娠妇女的碘营养。

王凤

王凤 张瑜

张瑜 任培华

任培华 郑湘宏

郑湘宏 孙海涛

孙海涛 女生低血糖晕倒严重吗2025-04-03

女生低血糖晕倒严重吗2025-04-03 混合型高脂血症会自愈吗2025-04-03

混合型高脂血症会自愈吗2025-04-03 雄激素过高吃什么食物2025-04-03

雄激素过高吃什么食物2025-04-03 糖尿病补充能量输什么液体2025-04-03

糖尿病补充能量输什么液体2025-04-03 血钾高有什么症状和危害2025-04-03

血钾高有什么症状和危害2025-04-03 西安中耳炎去哪里治专业2025-04-03

西安中耳炎去哪里治专业2025-04-03 信阳治牙髓炎医院哪家专业2025-04-03

信阳治牙髓炎医院哪家专业2025-04-03 中卫早泄去哪里治比较权威2025-04-03

中卫早泄去哪里治比较权威2025-04-03 梅州哪家医院治抑郁症专业2025-04-03

梅州哪家医院治抑郁症专业2025-04-03 济南龋齿去哪里治好2025-04-03

济南龋齿去哪里治好2025-04-03